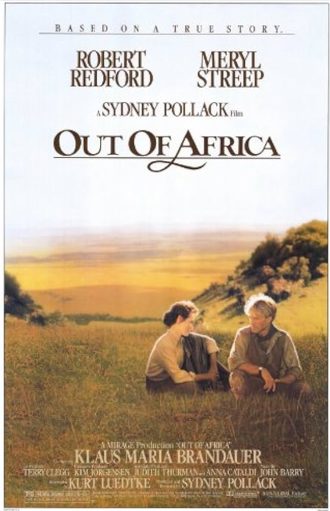

1985年に公開された映画『愛と哀しみの果て』(原題:Out of Africa)。第58回アカデミー賞では作品賞を含む7部門を受賞し、映画史にその名を刻んだ名作です。

主演はメリル・ストリープとロバート・レッドフォード。アフリカの大地を舞台に、「愛」と「自由」という相反する感情に揺れる一人の女性の人生が描かれます。

この記事では、映画『愛と哀しみの果て』のあらすじからその魅力、そしてアカデミー賞の評価までを丁寧に掘り下げてご紹介します。

- 映画『愛と哀しみの果て』の物語と登場人物の魅力

- 第58回アカデミー賞での高評価の背景と受賞理由

- 音楽・映像美・演出が生み出す深い感動体験

映画『愛と哀しみの果て』とは?その基本情報と背景

1985年に公開された映画『愛と哀しみの果て』(原題:Out of Africa)は、20世紀初頭のアフリカを舞台に、一人の女性がたどる人生の軌跡を描いた壮大なドラマです。

本作は、第58回アカデミー賞で作品賞を含む7冠を達成し、映画史に残る不朽の名作として世界中で高い評価を受けています。

主演を務めたのは、メリル・ストリープとロバート・レッドフォード。監督は『愛と哀しみの果て』でアカデミー賞を受賞したシドニー・ポラックです。

原作と実在の人物カレン・ブリクセンについて

この映画の原作は、デンマーク人作家カレン・ブリクセンによる自伝的小説『アフリカの日々』です。

カレンは実在した人物で、デンマークの資産家の娘として生まれ、結婚を機にケニアへ移住し、コーヒー農園を経営するようになります。

しかし夫との関係は破綻し、現地での厳しい生活の中、自由を愛するハンター・デニスとの出会いによって、彼女の人生は大きく変わっていくのです。

シドニー・ポラック監督と制作陣のこだわり

監督のシドニー・ポラックは、アフリカの大自然をリアルに描き出すために、現地ロケを中心に撮影を敢行。

さらに、音楽には名作曲家ジョン・バリーを起用し、壮大で感情に訴えかけるスコアが映画の世界観をより豊かにしています。

視覚と聴覚の両面から、観客をアフリカの地へと引き込む演出は、まさに映画芸術の粋と言えるでしょう。

あらすじ:アフリカに生きた女性の愛と選択

広大なサバンナの風に吹かれながら、ひとりの女性が“生きる”ということの意味を探し続けた──それが、カレン・ブリクセンの物語です。

この映画『愛と哀しみの果て』は、アフリカの地に心を預けたカレンの魂の記録とも言える作品です。

華やかなヨーロッパから遠く離れた土地で、彼女が出会ったのは“愛”と“自由”という、時に残酷で、時に美しい真理でした。

ケニアの地で始まった人生の第二章

カレンは、安定した生活を望むがゆえに、ブロアという男爵と名ばかりの結婚を交わします。

けれどアフリカの土を踏んだその瞬間から、彼女の心はじわじわと変わっていくのです。

原住民の素朴な生活、厳しい自然、そして自分で選び取らなければならない未来が、日々、彼女の価値観を揺さぶります。

自由という名の愛に出会う

デニス・ハットンとの出会いは、カレンにとって運命を大きく変える出来事でした。

彼は野生の風のように、気ままで、縛られることを嫌い、そしてどこまでも自由そのものでした。

カレンは彼に惹かれ、彼と共にある日々を願うようになりますが、「結婚」という言葉が、逆にふたりを遠ざけていくのです。

喪失の中に宿る強さ

病に倒れ、子どもを持つ希望を絶たれ、火災によりコーヒー農園を失い、そして愛する人をも空に還した。

それでもカレンは、アフリカという地で、生きることをあきらめませんでした。

原住民の子どもたちへの教育活動、そして彼らの土地を守るために動く姿からは、もはや一人の女性の悲しみではなく、“魂の使命”のようなものを感じさせられます。

エンディング、丘の上に並んで横たわるライオンのつがいは、どこかで自由を貫いたデニスの面影と重なり、胸を締めつけられるようでした。

カレンの人生は、波乱に満ちていたけれど、彼女の目に映ったアフリカの空は、いつだって希望に向かって開かれていたのだと思います。

主演:メリル・ストリープが体現した“強さと哀しみ”

映画『愛と哀しみの果て』を語るとき、メリル・ストリープの存在感を抜きにして語ることはできません。

彼女が演じたカレン・ブリクセンは、単なる“恋する女性”でも“苦悩するヒロイン”でもありません。

それはむしろ、どこか達観しながらも、愛を求めずにはいられない矛盾の象徴のような女性像でした。

メリル・ストリープが纏った“傷つくことを恐れない女”

ストリープの演技は、常に繊細で、そしてとても深い。

『愛と哀しみの果て』では、彼女は言葉よりも“まなざし”と“沈黙”で語ります。

それはあたかも、観客ひとりひとりに「あなたなら、この痛みをわかってくれるでしょう?」と問いかけているような眼差し。

特に、飛行機の中でデニスの手にそっと触れるあのシーン。

言葉は一切ないのに、画面全体が愛に染まる瞬間でした。

“自由”という名の愛に触れて

カレンがデニスに惹かれたのは、彼が“愛する”ことに誠実であったからでしょう。

しかし同時に、その愛が彼女を“所有しない”ということも知っていたから。

その矛盾に気づいたとき、彼女の中に生まれたのは、怒りでも悲しみでもなく、ただ「受け入れる」という静かな覚悟だったように感じます。

彼女が演じる“強さ”は、決して硬くない

ストリープのカレンは、剛ではなく柔。

壊れそうで壊れない、けれど確かに疲れていて、時に涙を見せる。

その一滴の涙が、観客の心を一瞬にして解きほぐすのです。

映画のラスト、彼女はアフリカの大地から旅立つ。

振り返ることはないけれど、そこには確かに「生き抜いた証」があった。

それをあんなにも静かに、そして雄弁に見せたメリル・ストリープの表現力は、まさに圧巻でした。

第58回アカデミー賞での評価と受賞理由

1986年の第58回アカデミー賞。そこに立った『愛と哀しみの果て』は、まるで運命に導かれるように7冠を受賞し、映画史にその名を深く刻みました。

それはただの“受賞”ではなく、時代がこの作品に託した答えのようでもありました。

“生きる”とはなにか、“自由”とは、“愛”とは――その問いに真正面から挑んだ本作への、静かな敬意だったのかもしれません。

受賞した7つの栄冠、それぞれの意味

- 作品賞

- 監督賞(シドニー・ポラック)

- 脚色賞

- 撮影賞

- 作曲賞(ジョン・バリー)

- 美術賞

- 録音賞

これらの受賞は、単なるテクニックやストーリー性の勝利ではありません。

人間の情動をどれだけ深く、誠実に描けたか――その真価が問われたのです。

まさにこの映画が描くのは、誰かに与えられた人生ではなく、自分の意思で選び取っていく生き方でした。

なぜこの映画が“選ばれた”のか?

公開当時、アメリカでは女性の自立や、個人の尊厳を問う社会的な動きが高まりつつある時代背景がありました。

カレン・ブリクセンという女性の物語は、その時代に生きる多くの人にとって“自分を重ね合わせられる鏡”だったのでしょう。

誰にも束縛されず、自由に生きようとする彼女の姿に、人々は勇気と共鳴を感じたのです。

“時代”を超える映画が、賞を超える

この年のアカデミー賞では、スティーヴン・スピルバーグ監督の『カラー・パープル』が主要部門でノミネートされながらも無冠に終わりました。

その対比にこそ、『愛と哀しみの果て』がどれほど多くの感情を掬い上げたかが浮かび上がってきます。

アフリカの風景、ジョン・バリーの音楽、そしてカレンの揺れる眼差し――それらは映画という枠を越えて、“記憶”として観客の中に残り続けたのです。

賞とは結果ではなく、証。

『愛と哀しみの果て』が手にした7つのトロフィーは、彼女が生き抜いた人生そのものへの讃歌だったのではないでしょうか。

映画の魅力を彩る音楽・映像美・演出

『愛と哀しみの果て』が、ただのラブロマンスではなく映画史に残る名作と呼ばれる所以――。

それは、言葉にならない感情を描くために、音楽と映像、そして演出が紡ぎ出す“空気”にあります。

この映画は、目で見る“詩”であり、耳で聴く“記憶”であり、肌で感じる“旅”だったのです。

ジョン・バリーが奏でた「魂の旋律」

音楽を手がけたのは、『007』シリーズや『ダンス・ウィズ・ウルヴズ』でも知られる巨匠ジョン・バリー。

中でも、「アフリカの大地を飛ぶ」の旋律は、本作の象徴とも言える名曲です。

プロペラ機がサバンナの上空をゆっくりと舞うその瞬間、音楽が風景と感情を同時に運んでくる。

男性コーラスは地上の力強さを、女性コーラスは天の優しさを――まるで空と大地が恋をしているような旋律。

この楽曲だけで、愛の本質まで語っているように感じるのです。

大地が語る“記憶”――映像の力

この映画のアフリカの風景は、ただの背景ではありません。

それは、カレンの心情そのものを投影したかのような“もうひとりの登場人物”です。

燃えるような夕陽、果てしないサバンナ、揺れる草木、動物たちの沈黙。

どれもが語りかけてくる――「あなたの人生は、誰のものですか?」と。

演出が宿す“静けさ”の深さ

シドニー・ポラック監督は、この物語を過剰に装飾することなく、むしろ“余白”を大切にしました。

会話のない沈黙、眼差しの揺れ、風に舞うカーテン、そのどれもが、カレンの孤独や愛を雄弁に物語るのです。

例えば、髪を洗ってもらうあの名シーン。

そこには官能やロマンスを超えて、“愛されるということの尊さ”が満ちていました。

この作品が愛され続ける理由は、技術や演技の高さだけではありません。

それは観た人の心の中に、「生きるって、美しい」という余韻を残すから。

そして、その余韻こそが、映画という芸術の本質なのだと、私は思うのです。

まとめ:『愛と哀しみの果て』が今も語り継がれる理由

『愛と哀しみの果て』という映画には、きっと誰もが「自分のどこか」と重ねられる何かがある。

それは恋かもしれないし、喪失かもしれないし、あるいは夢に届かなかった記憶かもしれない。

でも、“それでも生きた”という一点で、カレンは私たちの心にずっと残っているのだと思います。

愛すること、自由であること、別れを受け入れること。

どれも簡単には選べないし、時に矛盾すらする。

それでも人は、人生という名の旅を止めない。

だからこそ、この映画は“今も語り継がれる”のです。

何年経っても、きっと誰かがまたこの映画を観て、空を見上げる。

「わたしも、飛べるかもしれない」と。

それがきっと、本当の意味での“アカデミー賞7冠”の理由なのだと、私は思っています。

- メリル・ストリープ主演の壮大な愛と自立の物語

- 第58回アカデミー賞で作品賞など7部門を受賞

- アフリカの大地と旋律が織りなす映像詩

- 自由と孤独の狭間で揺れる女性の生き様

- ジョン・バリーによる音楽が感情を深く揺さぶる

- 心の奥に残る名シーンが数多く描かれている

- 映画を超えた“生き方”へのメッセージが響く