40年以上前に生まれた物語が、いま、なぜこんなにも心に刺さるのか。

それは、『E.T.』が描くのが「宇宙人との出会い」ではなく、

「自分の中にある、誰にも言えなかった寂しさ」だからだ。

夜、誰かとつながりたかった。

けれど、家族にも友だちにも届かない声があった。

そんな声を、空から来た小さな手がそっと掬い上げてくれた。

これは、子どもだったあなたへ贈る物語。

そして、今もまだ、誰にも話せない気持ちを抱えているすべての人に——

『E.T.』は、あの光の先に“帰る場所”があることを教えてくれる。

この記事を読むとわかること

- 映画『E.T.』が40年以上経った今でも愛され続ける理由

- 子どもの視点で描かれた独特な演出の意味

- エリオットとE.T.の“共鳴”が象徴する心のつながり

- スピルバーグ監督の原体験が物語に与えた影響

- 音楽と映像が生み出す「心の飛翔」の瞬間

- 別れのシーンが教えてくれる、愛と手放しの哲学

- 1980年代に起きた“E.T.ブーム”の社会的背景

- 大人になった今だからこそ観て感じる、新たな感動

はじめに|なぜ今、E.T.なのか?

1982年に公開された映画『E.T.』──

それは、単なるSF映画でもなければ、宇宙人との友情物語でもない。

あの物語には、“今なお誰もが持ち続けている孤独”が、確かに映っている。

SNSに溢れる「わかってほしい」という叫び。

大人になることで置き去りにしてきた“心の声”を、

あの小さな異星人が、今もどこかで聞いてくれている気がするのです。

だから私は思う。

“今だからこそ、もう一度E.T.を観てほしい”と。

子供の視点で描かれる世界のリアル

この映画で最も特異なのは、カメラが一貫して「子どもの目線」で描かれていること。

大人たちは物語の背景に押しやられ、視界から切り取られる。

大人の顔はほとんど映らず、物語はまるで「子どもたちの世界」だけで完結しているように感じる。

それは、現実において子どもたちが感じている“見えない隔たり”の象徴。

大人は何もわかってくれない、何も見ていない──

その絶望のなかで、エリオットは“本当に心が通じる存在”に出会うのです。

孤独な少年と異星人の“共鳴”

E.T.とエリオットの関係性は、単なる友情ではありません。

彼らはお互いの“穴”を埋めるようにして存在し合う。

例えば、E.T.がビールを飲めば、エリオットが酔う。

E.T.が傷つけば、エリオットも苦しむ。

この“共鳴”は、誰かと心を通わせるとはどういうことか──

その最も美しく、痛みを伴うかたちで描かれているのです。

エリオットにとってE.T.は「宇宙から来た友達」ではなく、

**“自分の孤独が形を持った存在”**だったのかもしれません。

スピルバーグの原風景としてのE.T.

監督スティーブン・スピルバーグの両親は、彼が幼いころに離婚しています。

『E.T.』における“父の不在”というテーマは、彼の私的体験に深く根ざしています。

エリオットの家庭には、常に“空席”がある。

母親の不安も、兄との距離も、その中心には不在の父という重力がある。

そこに突如現れるE.T.という“異物”は、家庭の中にぽっかり空いた穴を埋める存在になる。

つまりこの映画は、監督自身の“癒えなかった傷”の代弁でもあるのです。

音楽と映像が導く“心の飛翔”

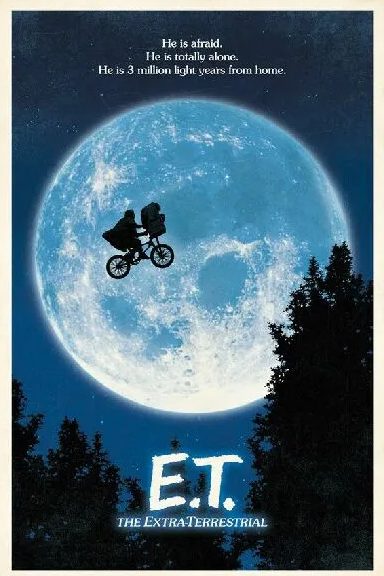

誰しも一度は目にしたことがあるでしょう。

──あの、自転車が月を背に空を舞うシーンを。

エリオットがE.T.を乗せて逃げる途中、森の中で自転車が空を飛ぶ。

その瞬間、ジョン・ウィリアムズの壮麗なテーマ曲が流れ出す。

音楽と映像がシンクロし、心が身体を離れていく。

それは、ただのファンタジー描写ではなく、

**「重力のある日常から、感情が解き放たれる瞬間」**です。

あの一瞬に、私たちは“自由”を見て、“希望”を知る。

“映画って、こんなにも人の心を飛ばせるんだ”と、初めて知った人も多いはずです。

別れの痛みと再生の希望

物語の終盤、E.T.は故郷へと帰ることを選びます。

その瞬間、エリオットの心には“失うことの痛み”が訪れます。

「僕、ずっと忘れないよ。」

このセリフは、子どもが初めて経験する“別れ”の痛みであり、

“愛すること”と“手放すこと”がセットであるという、残酷な真実でもある。

でもその痛みこそが、成長の証でもある。

E.T.が帰る=欠けることで、エリオットの心に初めて“自立”が宿る。

別れは終わりではなく、“再生の始まり”なのです。

社会現象としてのE.T.ブーム

1982年の公開当時、E.T.は世界的な社会現象となりました。

日本でも“E.T.、オウチ、デンワ”のセリフは子どもたちの流行語となり、

グッズ、絵本、ビデオテープ、BMX自転車──

日常がE.T.で彩られた時代がありました。

これは、単に商業的な成功ではありません。

「E.T.」という物語が、多くの子どもたちの“拠り所”になっていた証なのです。

大人がわかってくれない。

友だちもうまくできない。

そんな子どもたちの空白に、E.T.という存在はそっと寄り添ってくれた。

『E.T.』が教えてくれること|愛することと、手放すこと

私たちは、いつも“永遠”を求めてしまう。

大切なものを、ずっと傍に置いておきたいと願ってしまう。

でも『E.T.』は、こう問いかける。

「その愛は、相手を自由にしているか?」と。

愛することは、握りしめることじゃない。

触れた指先を、そっと離すことでもある。

別れを受け入れること。

その痛みのなかで、初めて人は本当の意味で“愛を知る”のかもしれない。

まとめ|『E.T.』という物語が灯すもの

『E.T.』を初めて観たのは、私が小学2年生のときだった。

父がいなくなった後、テレビの向こうで“宇宙人と子ども”が手を取り合っていた。

私はその夜、なぜか泣きながら眠った。

言葉にならない感情を、E.T.が代わりに受け止めてくれたような気がした。

この映画は、誰かと心を通わせたかった“かつての私たち”に贈られた物語。

観るたびに、自分の中の“孤独だった誰か”と再会できる。

そしてこう思うのです。

**「きっとまた、あの光が迎えにきてくれる」**と。

この記事のまとめ

- 『E.T.』は、子どもの視点を通して“孤独”と“再生”を描いた物語である。

- エリオットとE.T.の心の共鳴は、言葉を超えた本当の理解を象徴している。

- スピルバーグ自身の傷が、作品に普遍性と深い感情を与えている。

- 別れの場面が残す“余白”は、私たちの人生の再解釈を促してくれる。

- 『E.T.』はただ懐かしいだけの映画ではなく、今の私たちにこそ必要な一編である。

子どもの頃に置いてきた感情──

あの映画は、それをもう一度抱きしめ直すための光なのかもしれない。