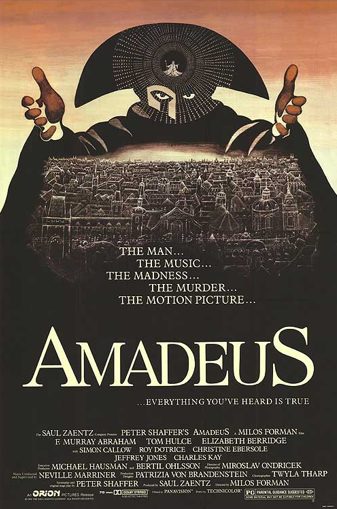

1984年に公開された映画『アマデウス』は、第57回アカデミー賞で作品賞・監督賞・主演男優賞を含む8部門を受賞した歴史的名作です。

一見すると「モーツァルトの伝記映画」と思われがちですが、その本質は、音楽という神の贈り物を巡る“魂の闘争劇”。

天賦の才を持つモーツァルトと、その才能を最も理解してしまった凡人サリエリ。神を信じた者が、なぜ神に呪われたと感じるのか──。

本記事では、『アマデウス』がなぜアカデミー賞を席巻し、今なお語り継がれる音楽映画なのか。その理由を作品のテーマ・演出・演技・音楽から多角的に解き明かしていきます。

- 映画『アマデウス』が第57回アカデミー賞で評価された理由

- モーツァルトとサリエリの対比が生む深い人間ドラマ

- 音楽と映像が融合した唯一無二の映画体験の魅力

『アマデウス』とは?あらすじと基本情報

映画『アマデウス』は1984年に公開され、第57回アカデミー賞で作品賞を含む8部門を受賞した名作です。

この作品は、天才作曲家モーツァルトの伝記ではなく、同時代の作曲家アントニオ・サリエリの視点から語られる“嫉妬と信仰”の物語です。

音楽、映像美、演技のいずれも高評価を受け、映画史に残る傑作として今なお語り継がれています。

物語は1823年、精神病院に収容された老サリエリの「モーツァルトを殺したのは私だ」という衝撃的な告白から始まります。

若き日のサリエリは、神への信仰と音楽への情熱に生きる作曲家でしたが、圧倒的な才能を持つモーツァルトの出現によってその人生が崩れていきます。

サリエリは、自らの“理解力”が彼を苦しめる最大の呪いであることに気づき、モーツァルトの才能に嫉妬しながらも、その偉大さを最も理解していた人物として葛藤します。

映画は、モーツァルトの音楽を贅沢に使用したオペラシーンや、18世紀ウィーンの美術・衣装の再現によって、圧倒的な芸術性を備えています。

また、主演のF・マーリー・エイブラハムによるサリエリの演技は、アカデミー主演男優賞に輝くほどの深みと説得力を持っていました。

彼の苦悩や嫉妬心の描写は抑制的でありながらも、観る者の心を揺さぶるリアリティを持っています。

第57回アカデミー賞8部門受賞の内訳

『アマデウス』は1984年に公開され、第57回アカデミー賞において作品賞を含む8部門を受賞する快挙を達成しました。

この圧倒的な評価は、音楽映画という枠を超えた人間ドラマの深さと、演出・演技・技術のすべてにわたる完成度によるものです。

以下が受賞した主要8部門です。

- 作品賞

- 監督賞(ミロス・フォアマン)

- 主演男優賞(F・マーリー・エイブラハム)

- 脚色賞

- 美術賞

- 衣装デザイン賞

- 音響賞

- メイクアップ賞

この受賞歴は、単なるクラシック音楽好きの映画ではなく、普遍的なテーマを巧みに描いた総合芸術として高く評価された証です。

特に主演男優賞を獲得したF・マーリー・エイブラハムの演技は、サリエリという複雑な人物の内面を緻密に表現した歴史的名演と称されています。

また、音楽監修を担当したネヴィル・マリナーの手腕により、モーツァルトの楽曲が映画内で情緒とドラマを担う“もう一つの主役”として息づいています。

時代背景と舞台設定:18世紀ウィーンの再現度

『アマデウス』の魅力のひとつは、18世紀ウィーンの空気を“体験”できるほど精密に再現された舞台美術にあります。

煌びやかな宮廷文化、壮麗なオペラハウス、貴族たちの社交場から、陰鬱で雑然とした庶民の暮らしまで、画面のすべてが時代の息吹を伝えています。

特に、サリエリの晩年の陰鬱な部屋と若き日の華やかなウィーンとの対比が鮮やかで、映画の世界観に深みを与えています。

セットや衣装だけでなく、当時の生活様式までを忠実に再現した映像は、まるで時代旅行をしているかのような感覚を味わわせてくれます。

例えば、映画中の照明は多くが本物の蝋燭を使用しており、その揺らめく光が18世紀の雰囲気をリアルに映し出しています。

この細やかな演出によって、観客はモーツァルトやサリエリと同じ空気を吸っているような没入感を得ることができます。

さらに、演奏シーンの迫力や豪奢な衣装も目を見張る出来栄えで、クラシック音楽に馴染みがない人でも魅了される構成となっています。

視覚と聴覚の両面から“時代そのもの”を感じられるこのリアリズムが、『アマデウス』を単なる音楽映画ではなく、歴史的芸術作品に押し上げています。

“天才”モーツァルトと“凡人”サリエリの対比構造

『アマデウス』は、モーツァルトとサリエリという対照的な二人の作曲家を通して、人間の内面にある欲望・嫉妬・誇りを鮮烈に描いています。

この映画の本質は、天才の光と凡人の影、そして“理解してしまう者の苦しみ”にあります。

モーツァルトの奔放な才能と自由な生き様は、形式や礼儀に縛られたサリエリの価値観を根底から揺るがします。

モーツァルトを演じたトム・ハルスは、天真爛漫で時に下品な“天才”を軽やかに演じながら、その音楽の深淵さを併せ持つ姿を見事に体現しています。

一方で、F・マーリー・エイブラハムが演じるサリエリは、自らが“天才の価値を理解できるだけの秀才”であることに気づき、絶望へと沈んでいく様を静かに、しかし凄みをもって演じています。

サリエリはモーツァルトに嫉妬しながらも、その才能を放っておくことができず、次第に“神の不公平さ”に怒りを抱くようになります。

この“憧れと敵意が同居する人間関係”こそが、映画全体の心理的テンションを高める要因となっており、観客に深い感情移入を促します。

ラストでサリエリが「許してくれ、モーツァルト。お前を殺したのは私だ」と叫ぶ場面は、ただの懺悔ではなく、理解者としての自責の念と敗北の宣言なのです。

なぜサリエリは神に絶望したのか

『アマデウス』の核心の一つは、神を信じたサリエリがなぜ神に絶望したのかという問いにあります。

彼は神に自らの音楽を捧げ、節制と誠実を貫いた敬虔な作曲家でした。

しかし、下品で享楽的なモーツァルトこそが“神の声”を奏でているという現実を前に、サリエリは激しい矛盾に苦しむことになります。

モーツァルトの楽譜には、ひとつの修正もなく音楽が書き下ろされており、それを目にした瞬間、サリエリは「これは人間の作った音楽ではない。神の化身だ」と悟ります。

自分は神に忠実に尽くしてきたのに、その恩恵は享楽的な若者に与えられる。

この“不条理な神の采配”を前に、彼はついに神を敵と見なし、自分の人生と信仰を呪うようになります。

この逆転こそが、映画『アマデウス』のドラマを深くし、単なる嫉妬劇ではなく、宗教的・哲学的な苦悩の物語へと昇華させているのです。

神を信じる者こそが神に裏切られたと感じる、その構造は現代にも共通する普遍的なテーマです。

サリエリの苦悩は、ただの凡人の嫉妬ではなく、信仰と理想が裏切られた者の嘆きとして、観客の心に深く響きます。

モーツァルトの描写が挑戦した“天才”のステレオタイプ

『アマデウス』におけるモーツァルト像は、一般的な“天才=崇高で完璧”というイメージに真っ向から挑戦しています。

映画に登場するモーツァルトは、奇声に近い高笑いを繰り返し、酒と女に溺れ、空気も読めない奔放な青年です。

しかしその一方で、彼の頭の中では完璧な交響曲やオペラが既に完成されており、楽譜には一切の書き直しがないという“天才性”が描かれています。

このギャップこそが、『アマデウス』の演出が生んだ最大の衝撃です。

“人間的には未熟だが、音楽的には完璧”という描写が、観客に複雑な感情と新たな視点を与えます。

これにより、「天才とは何か?」という問いを観る者に突きつけてくるのです。

天才に必要なのは人格か、それとも結果か。

サリエリのように常識的で敬虔な人物が神に選ばれず、世俗的なモーツァルトが“神の声”を持つという逆説は、多くの観客に倫理観と価値観の揺さぶりを与えました。

この描写は、単なる人物造形ではなく、天才の本質を炙り出す演出として、映画全体の深みを決定づけています。

音楽と映像美が物語に与えた力

『アマデウス』を語るうえで欠かせないのが、音楽と映像美が物語に与えた圧倒的な力です。

この映画は、単に“モーツァルトの音楽を使った作品”ではなく、音楽そのものが物語の一部として呼吸している点が他の音楽映画と一線を画します。

作品中には「フィガロの結婚」「ドン・ジョバンニ」「魔笛」などのオペラがふんだんに登場し、その上演シーンが観客の感情をダイレクトに揺さぶります。

モーツァルトの音楽は、喜びや悲しみ、怒りや祈りといった感情をセリフ以上に語り、“もうひとつのナレーター”として物語を進行させています。

特に「レクイエム」のシーンでは、作曲中のモーツァルトの身体が徐々に蝕まれていく中で、死を目前にした芸術の純粋さと悲しさが交差します。

音楽そのものが神の言葉であり、モーツァルトを生かし、そして殺していくような演出は、観る者に深い印象を残します。

また、視覚面でも『アマデウス』は傑出しています。

本物の蝋燭を使った照明、絢爛な衣装と舞台、荘厳な建築美など、18世紀ウィーンの世界観が細部まで再現されており、映像だけでも“観る芸術”と称されるほどです。

このように、音と映像が融合することで、歴史的事実に基づいた物語が、詩的かつ神聖な体験へと昇華されているのです。

モーツァルトの楽曲が果たす「もう一つの台詞」的役割

映画『アマデウス』において、モーツァルトの楽曲は単なるBGMではなく、登場人物の心情を代弁する“もう一つの台詞”として機能しています。

言葉では語りきれない激情や魂の叫びが、音楽として空間に響き渡ることで、観客はより深く物語に没入していきます。

特に、オペラ「ドン・ジョバンニ」の劇中劇シーンでは、登場人物の運命と劇中の舞台内容がシンクロし、音楽がドラマの流れと一体化しています。

また、「レクイエム」の作曲シーンでは、サリエリとモーツァルトが共に創作する場面で音が“共感”と“対立”を同時に描く演出がなされており、実に象徴的です。

この場面は、まるで音楽が二人の関係性を翻訳してくれているかのような錯覚さえ覚えます。

音楽を通じて語られる“魂の告白”は、通常の会話では届かない深層心理の領域にまで触れているのです。

モーツァルトの音楽には、高度な技術や構造美だけでなく、「生と死」「神と人」「罪と赦し」といった宗教的・哲学的メッセージが宿っています。

それは観客の理屈ではなく感覚に訴えかけ、感動ではなく“共鳴”を生み出す──これこそが、音楽を“もう一つの台詞”に昇華させた所以です。

映像美術・衣装・照明の映画的完成度

『アマデウス』は、映像・衣装・照明のいずれを取っても極めて高い完成度を誇る作品です。

1980年代に製作された映画でありながら、時代考証に基づいた美術設計と細部へのこだわりは、現代の映画作品にさえ影響を与えるレベルにあります。

本作がアカデミー賞で美術賞・衣装デザイン賞・メイクアップ賞を受賞しているのも、その圧倒的な完成度ゆえです。

衣装は18世紀後期のウィーン宮廷を忠実に再現しながらも、キャラクターの個性と心理を表現する視覚的言語としても機能しています。

モーツァルトの派手で軽薄な衣装は彼の自由奔放な性格を、サリエリの堅苦しく地味な服装は内に秘めた抑圧と孤独を象徴しています。

こうした視覚情報の積み重ねが、物語の説得力を飛躍的に高めています。

照明においては、本物の蝋燭を使ったライティングが、当時の空気感や緊張感をリアルに伝えています。

蝋燭の淡い光が顔や衣服に陰影を作り、登場人物の心理状態や場面の雰囲気を美しく際立たせています。

このように、視覚的要素が映画の主題と緻密に連携している点こそが、『アマデウス』が“総合芸術”と呼ばれるゆえんなのです。

なぜ『アマデウス』は40年後も語り継がれるのか?

1984年の公開から40年近くが経過した今も、『アマデウス』が世界中で再評価され続けている理由は何なのでしょうか?

その答えは、時代やジャンルを超えて通用する普遍的なテーマと、芸術的完成度の高さにあります。

物語の根底には、“嫉妬”と“信仰”という、誰もが抱えうる心の葛藤が描かれています。

このテーマは、現代の社会にも深く通じるものです。

たとえば、SNS時代における「他者の才能や成功」に対する妬みや劣等感、努力が報われない現実に対する苦悩は、多くの人にとって身近な問題です。

それゆえに、サリエリの心の叫びは今を生きる私たちにも強く響きます。

また、音楽・映像・演技といった各要素の融合によって生まれる総合芸術としての完成度も、『アマデウス』が古びない理由のひとつです。

本物のオペラ歌手による演奏シーンや、18世紀のウィーンを忠実に再現した美術は、映像遺産としても価値が高く、観る者を飽きさせません。

それらが重なり合うことで、映画は“教養”を超えた“感情体験”へと昇華されているのです。

“嫉妬と信仰”という普遍的なテーマ

『アマデウス』が現代においても通用する理由のひとつが、物語の中心に据えられた“嫉妬”と“信仰”というテーマの普遍性です。

これは、時代も文化も宗教も超えて、人間が持つ根源的な感情と価値観の衝突を描いているからです。

サリエリは神を信じ、音楽を神に捧げて生きてきました。

しかし、彼がその信仰によって報われることはなく、道徳的にも社会的にも問題のあるモーツァルトが神に選ばれたという現実を突きつけられます。

この“正しさ”と“才能”の矛盾が、彼の信仰を破壊し、嫉妬へと変貌させるのです。

人はどれだけ努力しても、報われるとは限らない。

その真理を突きつけられたとき、人は神に祈るのか、それとも神を呪うのか。

この問いは、宗教的背景を持たない観客にとっても、自己の存在意義や社会との向き合い方を考えさせる深いテーマとなっています。

そして、この問いこそが、『アマデウス』をただの音楽映画以上の哲学的作品へと押し上げているのです。

現代社会で再評価される「凡人の苦しみ」

『アマデウス』のもう一つの重要なテーマは、“凡人であることの苦しみ”です。

特別な才能を持たない、ただ真面目に努力して生きてきたサリエリの姿は、現代の私たちが最も共感しやすい人物像と言えるかもしれません。

サリエリは決して無能ではなく、むしろ宮廷音楽家として成功し、社会的にも高く評価されていました。

しかし、モーツァルトのような“次元の違う天才”の登場により、自らの限界を痛感し、才能の残酷さに打ちのめされます。

このような経験は、現代の職場やクリエイティブな現場、SNSなど、他人の才能を目の当たりにする機会が多い現代社会では日常茶飯事です。

自分の努力が無力に思えたとき、私たちはサリエリと同じように、焦燥や嫉妬、あるいは自己否定に陥ってしまうのです。

この映画が描く“凡人の苦しみ”は、天才を羨む感情を通じて、私たち自身の弱さと向き合わせてくれる重要な視点です。

サリエリの苦悩は、決して特別な人間のものではなく、誰もが人生の中で一度は感じる普遍的な感情だからこそ、今なお強く共鳴を呼ぶのです。

まとめ:『アマデウス』が私たちに問いかけるもの

『アマデウス』は、ただの伝記映画でも、クラシック音楽の紹介でもありません。

それは、人間の“欲望と信仰”“才能と嫉妬”“栄光と孤独”という普遍的なテーマを、壮大な音楽と映像で描ききった魂のドラマです。

だからこそ、この作品は40年経った今でも、色褪せることなく語り継がれています。

モーツァルトの才能に感動し、サリエリの苦悩に共鳴し、自分自身の在り方を見つめ直す。

誰かを羨ましいと思ったことがある人、努力が報われなかったと感じたことがある人なら、きっとこの映画に自分を重ねることでしょう。

そしてその“痛み”を通して、人は少しだけ優しくなれるのかもしれません。

『アマデウス』が問いかけるのは、「あなたは、あなたの人生をどう捉えるか?」という、究極の自己対話です。

それは天才に出会った凡人の叫びであり、凡人の中にも潜む神性への探求でもあるのです。

ぜひ、まだ観ていない方は観てください。そして、既に観た方はもう一度、“自分のために”観てみてください。

- 『アマデウス』は第57回アカデミー賞8冠の音楽映画

- モーツァルトとサリエリの天才と凡人の対比構造

- 信仰と嫉妬が生むサリエリの苦悩と葛藤

- 音楽が物語を語る“もう一つの台詞”として機能

- 18世紀ウィーンを再現した圧倒的な映像美と衣装

- 凡人であることの苦しみが現代でも共感を呼ぶ

- 天才像を覆すモーツァルトの人物描写に注目

- 40年経っても色褪せない芸術性と心理描写