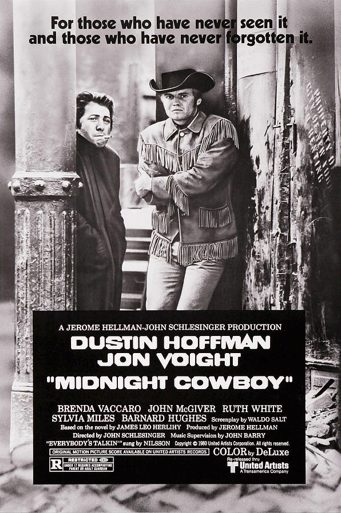

『真夜中のカーボーイ』は、1969年に公開されたアメリカン・ニューシネマの金字塔。ジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマンという二大俳優が、時代の片隅で交差する“孤独な魂”をリアルに演じ、観る者の心を強く揺さぶります。

この記事では、第42回アカデミー賞で作品賞を含む主要3部門を受賞した本作の魅力を、当時の社会背景とともに紐解いていきます。また、ジョーとラッツォという二人のキャラクターが体現する孤独と友情、そしてそれが今なお響く理由についても深掘りしていきます。

- 映画『真夜中のカーボーイ』の魅力と時代背景

- 第42回アカデミー賞での受賞が持つ歴史的意義

- ジョーとラッツォに宿る孤独と絆の深さ

『真夜中のカーボーイ』とは? その背景と映画の世界観

1969年に公開された『真夜中のカーボーイ』は、アカデミー賞作品賞を受賞した唯一のR指定映画として、映画史にその名を刻んでいます。

この作品は、戦後アメリカの矛盾や都市の孤独をリアルに描いた「アメリカン・ニューシネマ」の代表作としても知られています。

ジョン・ヴォイト演じるジョーと、ダスティン・ホフマン演じるリコの交流を軸に、人間の“孤独と希望”が描かれるこの映画には、今もなお色褪せない普遍的なメッセージが詰まっています。

本作の舞台はベトナム戦争や公民権運動など、アメリカが混迷する時代。

この背景を持つ映画は、従来のヒーロー像とはかけ離れた、敗者でありアウトサイダーの姿を主題にしています。

『真夜中のカーボーイ』では、テキサスの田舎からニューヨークにやって来た青年ジョーが、都会の現実に打ちのめされながらも一筋の希望を見出そうとする姿が描かれています。

ジョーとリコの関係性は、単なる友情やビジネスパートナー以上に、魂の寄り添いを感じさせます。

ラストシーン、フロリダ行きのバスの中でリコが息絶える場面は、多くの観客の記憶に強烈に残る名場面です。

この悲劇的な結末は、「ハッピーエンドが正義」という従来の映画観を覆し、観る者の心に深く突き刺さるリアリズムを提供しています。

また、この映画は“カウボーイ”という象徴的な衣装を纏いながらも、本来のアメリカンドリームとは程遠い現実に直面するジョーの姿を通じて、アメリカ社会の矛盾をあぶり出しています。

それゆえに、当時の若者たちはこの作品に強く共感し、「アメリカン・ニューシネマ」の潮流は社会全体に深く浸透していきました。

作品の退廃的なトーンやドラッグ描写、都市の夜の猥雑さなどが、1960年代末のアメリカ社会を忠実に映し出している点も、本作の評価が高い理由のひとつです。

ジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマンの演技が示す「孤独のかたち」

この映画がいつまでも胸に残り続ける理由の一つは、ジョーとリコ、それぞれが背負った“孤独”の輪郭が、俳優たちの演技によって見事に輪郭を得ているからです。

ジョン・ヴォイトが演じるジョーは、どこか愚かで、滑稽で、でも愛おしい青年です。

彼の“強がり”は、夢見がちな瞳の奥にある怯えと、不器用な優しさによって支えられている。

「何者かになりたい」という焦燥は、私たちもかつてどこかで抱いたものではなかったでしょうか。

あの、似合わない服に身を包み、都会に出れば誰かに選ばれるはずだと信じる姿には、痛々しさと同時に、自分の影を見るような錯覚すら覚えます。

ジョーの心の空洞は、ラジオや映画といったフィクションで埋められてきた──そんな孤独が、ほんの少しの表情に滲んでいます。

一方のダスティン・ホフマンが演じるリコは、汚れた街角を這うように生きる男です。

咳き込みながら靴を磨き、他人の墓に花を供える──その一つひとつが、彼なりの“誇り”であり、“生きるための儀式”なのだと、ふと気づかされます。

決して語られることのない悲しみが、彼の小さな背中には静かに宿っていました。

二人が交わした言葉の少なさよりも、黙っているときの間(ま)に宿る感情が、この作品の本質を物語っています。

ジョーが見せる“守るという選択”、リコが夢見る“陽の当たる場所”。

それぞれの演技が紡ぎ出す「孤独のかたち」は、どれも私たちの中にある未解決な感情にそっと触れてくるのです。

アメリカン・ニューシネマの時代に生まれた“アウトサイダーたち”の物語

1969年──それは、アメリカという国家が「夢」と「現実」の間で大きく揺れた時代でした。

ベトナム戦争、キング牧師の暗殺、カウンターカルチャー、反体制の若者たち。

その混乱のただ中で生まれた映画たちは、“栄光”や“勝利”ではなく、敗北や喪失を語ることで、新たなリアリズムを私たちに突きつけました。

『真夜中のカーボーイ』は、そうした潮流の中心にあった“アメリカン・ニューシネマ”の、まさに象徴のような存在です。

この映画に登場するのは、夢に破れ、社会の片隅で傷を抱えて生きる男たち。

カウボーイハットに身を包むジョーも、街角で咳き込むリコも、決して“英雄”にはなれない市井の人間たちです。

当時の映画界は、彼らのようなキャラクターを主人公に据えることを恐れなくなりました。

『卒業』『俺たちに明日はない』『イージー・ライダー』──いずれもが、“ハッピーエンドでは終わらない映画”として時代の若者たちに共感を呼びました。

そしてその最深部で光を放っていたのが、『真夜中のカーボーイ』の静かな衝撃だったのです。

この映画が描いたもの──それは、都会の喧騒に飲み込まれながら、誰かと繋がることでかろうじて生を保つ人間の姿です。

マリファナの煙がたちこめるパーティー、コインを探して手を伸ばす公衆電話、靴を磨く手の動き。

どの場面も過剰な演出がなく、静かで、それでいて胸の奥をぎゅっと掴んでくる。

“敗者の美学”が、この時代には確かにあった。

だからこそ、『真夜中のカーボーイ』は今もなお、観る者の記憶の中で「静かなる反逆のバラード」として鳴り続けているのです。

第42回アカデミー賞の歴史的受賞とその意味

1970年春、第42回アカデミー賞の授賞式は、映画史に一つの境界線を刻む夜となりました。

『真夜中のカーボーイ』──その名が呼ばれた瞬間、場内は驚きと静かな興奮に包まれたと言います。

“成人指定作品”として、初めて作品賞を獲得したこの映画は、アカデミーの価値観に変革をもたらしたのです。

監督賞を手にしたジョン・シュレシンジャーは、それまで主にドキュメンタリーを手がけていた英国出身の演出家。

リアルで粗削りな演出手法が、従来の“スタジオ映画”とは一線を画した表現として高く評価されました。

脚色賞を受賞したウォルド・ソルトの脚本もまた、説明ではなく“空気”で語る構成で、現代にも通じるナラティブの手本と言えるでしょう。

主演男優賞は、惜しくもジョン・ヴォイトにもダスティン・ホフマンにも届きませんでした。

受賞したのは、『勇気ある追跡』のジョン・ウェイン。

彼は“アメリカの西部”を象徴する存在として、ある意味でこの年の“旧時代”の象徴でもありました。

それに対して、『真夜中のカーボーイ』は明らかに“新時代”の風をまとっていました。

無名の俳優たち、ドキュメント的撮影技法、マリファナや同性愛、貧困や性の取引といった当時としてはタブーとされがちだったテーマ。

そんなすべてを正面から描いた映画が、ハリウッドの“最高の栄誉”を手にしたという事実が、何より大きな意味を持っていたのです。

ある意味で、この年のアカデミー賞は、“白馬の王子”から“傷ついた旅人”へと主役が交代した夜だったのかもしれません。

そしてそれは、映画というメディアが“慰め”ではなく“真実”を語る時代へと移行した、その始まりを告げるものでもありました。

『真夜中のカーボーイ』の受賞は、単なる映画の快挙ではなく、「アメリカ映画の精神の変化」を告げる鐘の音だったのです。

R指定映画として初の作品賞受賞、そのインパクト

『真夜中のカーボーイ』がアカデミー賞で作品賞を受賞したことは、ハリウッドの“価値観”が揺らいだ瞬間として、語り継がれています。

なぜなら、この映画は“成人指定(R指定)”映画として初めてオスカーを手にしたからです。

それまでのアカデミーが好んできたのは、“健全で教訓的な”作品たち──しかしこの映画は、その正反対でした。

舞台は現代のニューヨーク。

性的サービスで生計を立てようとする主人公、ドラッグに酔った夜の描写、同性愛や暴力、社会の片隅で生きる人々のリアルな暮らし──どれも、かつては“見せてはならない”ものだったはずです。

にもかかわらず、そのすべてが肯定された。

これは、単に一つの映画の評価を超えて、アメリカ社会が“成熟”し始めたことを意味していたのかもしれません。

1968年、旧来の“ヘイズ・コード”が完全に撤廃され、新しいレイティングシステムが導入されたばかりでした。

『真夜中のカーボーイ』は、その制度改革後、最も早く“R指定映画”として認知された作品のひとつでした。

当初はNC-17に近い「成人映画」として扱われていたこの作品が、アカデミー賞作品賞を受賞したことは、まさに衝撃的でした。

それは、映画が“道徳”ではなく、“真実”を描くための表現媒体として認められた瞬間でもあります。

観客はもう、“夢の中のアメリカ”だけを求めてはいなかったのです。

『真夜中のカーボーイ』が受賞したその年、アカデミー賞には『イージー・ライダー』や

『明日に向かって撃て!』

など、他にも“新しいアメリカ”を描く映画が名を連ねていました。

つまり、1969年のアカデミー賞とは、ハリウッドが過去と訣別し、“傷ついた現実”を称えた年でもあったのです。

そして今もなお、『真夜中のカーボーイ』のその受賞は、「表現の自由」や「多様性」を語る際の、象徴的な起点として語られ続けています。

アカデミー賞が変わった瞬間──多様性と現実主義への転換点

『真夜中のカーボーイ』がアカデミー作品賞に選ばれた瞬間、それはまさしく、アカデミー賞の“本質”が変わった瞬間でした。

それまでの受賞作に求められていたのは、栄光、希望、英雄譚。

しかしこの映画が描いたのは、貧困に喘ぐ男たちの孤独と、擦れた都市の底辺で交わされた不器用な友情でした。

かつてのアカデミーは、明確な教訓や品格、善悪の明白な物語に重きを置いてきました。

けれど1969年、ジョーとラッツォのように“どちらでもない人間”の物語が、最高の評価を得たのです。

それは、現代に続く“多様性の原点”であり、“リアリズムへの移行”を告げる鐘でもありました。

この作品には、わかりやすい悪も正義もありません。

あるのは、失敗を重ね、居場所を求めてもがくふたりの男の“生”だけ。

アカデミー賞がこの映画を選んだという事実は、それ自体がひとつの「社会的メッセージ」だったと言えるでしょう。

この年に名を連ねた『イージー・ライダー』や『明日に向かって撃て!』とともに、『真夜中のカーボーイ』は、“アメリカの理想像”から“アメリカの現実”へと評価軸が移ったことを物語っています。

そしてそれは、“誰もが主人公になれる映画”の時代の幕開けでもありました。

この作品を境に、アカデミーは“語られざる声”に耳を傾け始めたのです。

いま私たちが「多様性」や「社会的包摂」を語るとき、その静かな原点のひとつに、『真夜中のカーボーイ』の受賞があったこと。

それはきっと、忘れてはいけない映画の記憶なのだと思います。

映画が描いた“都市の孤独”と“壊れた夢”のリアル

『真夜中のカーボーイ』は、夢を見たことのあるすべての人にとって、どこか痛みを伴う映画かもしれません。

それは、期待していた未来が崩れ落ちるとき、人は何を失い、何を抱きしめるのか──という問いを投げかけてくるからです。

舞台は華やかなはずのニューヨーク。

けれどそこに描かれるのは、誰も他人に興味を持たない街、無関心という名の沈黙が支配する風景です。

ビルの前に倒れている人を誰も助けない。

薄汚れたアパートの隙間風、どこかで聞こえる咳とくぐもったテレビの音。

ジョーとリコが過ごすその日々は、華やかさとはほど遠い、“生き延びる”ための毎日です。

夢に見た「ジゴロとして成功する生活」など、いつしか幻となり、現実はますます彼らの足元を崩していきます。

都市とは、夢が集まる場所であると同時に、夢が最も早く砕ける場所でもある──この映画は、それを静かに突きつけてきます。

それでも、どこか温かさが残るのは、ふたりのあいだに芽生えた“奇妙な友情”があったからかもしれません。

互いに何も持たない彼らが、ほんのわずかな信頼を抱き、支え合って暮らす姿に、人と人との絆の原型を感じます。

それは、愛よりも強く、恋よりも深く、人間としての“孤独の共有”によって結ばれた関係だったのです。

“都市の孤独”とは、誰もが誰かとすれ違いながら、すべてを飲み込まれていく感覚。

“壊れた夢”とは、気づいたときにはすでに手放していた希望のこと。

この映画が描いたものは、そうした断片の積み重ねの中にも確かにあった「人間らしさ」でした。

ジョーとラッツォに見る「希望なき時代」のサバイバル

ジョーとラッツォ──ふたりの男が、都会の底辺で出会い、肩を寄せ合いながら生き延びる物語。

それは“成功”という言葉とはまるで無縁な、敗者のためのサバイバルでした。

夢を語ることが贅沢で、明日を考える余裕すらない時代。

ラッツォの咳と虚ろな目、ジョーの疲れた背中。

どちらも、本来は“何者かになりたかった”人間です。

けれど、ニューヨークという街は、何者にもなれなかった人間のための場所ではなかった。

それでも、ふたりは毎日を生きました。

食べるものがなくても、寒さに凍えても、どこかにまだ“明日”があると信じて。

それは、ある意味では最も過酷で、最も美しい“サバイバル”だったのかもしれません。

都市の片隅で、愛とも友情ともつかない、けれど確かに存在した“絆”が生まれました。

それは社会に居場所を持たないふたりが、自分たちだけの小さな居場所を築こうとする、ささやかな反抗でもありました。

「誰も見ていなくても、僕らはここで生きている」──そんな声が、画面の奥から聞こえてくるようでした。

ジョーは変わりました。

人を信じられなかった青年が、誰かの最期を見届ける覚悟を持ったのです。

それは彼にとって、“サバイバル”から“共に生きる”への小さな進化だったのかもしれません。

人はなぜ“孤独な二人”に共鳴するのか?

この映画を観た誰もが、ジョーとラッツォの姿にどこかしら心を重ねてしまう。

それは、彼らの孤独が特別なものではなく、“私たちの孤独”と地続きだからです。

人は誰しも、人生のどこかで「ひとりぼっち」を経験します。

上手く言葉にできない不安や、自分が世界に溶け込めていないような感覚。

『真夜中のカーボーイ』のふたりは、まさにそんな“名もなき寂しさ”を代弁する存在でした。

だからこそ、その痛みに、温度に、私たちは心を寄せてしまうのです。

ジョーの夢は拙く、リコの暮らしは悲惨で、ふたりの未来は不確か。

それでも彼らは、共に笑い、喧嘩をし、黙って隣に座った。

言葉ではなく、そばにいることが“支え”になるという静かな真実が、そこにはありました。

人は誰かと深くつながるとき、必ずしも大きな愛や約束が必要ではないのかもしれません。

ただ「わかってくれる誰か」がいてくれること。

それこそが、人生で最も尊い救いであることを、この映画はそっと教えてくれました。

私たちが“孤独なふたり”に惹かれるのは、彼らが生きる世界の暗さではなく、

その暗闇の中に、それでも消えない光のようなものを見出せるから。

それが人の心を動かす“共鳴”なのだと、私は思うのです。

まとめ:『真夜中のカーボーイ』が今もなお輝き続ける理由

半世紀以上の時を経ても、『真夜中のカーボーイ』は、いまだに心を揺さぶり続けています。

それは、この映画が描いたものが、時代を超えて人の“本質”に触れているからです。

華やかでもなければ、成功譚でもない──けれど、どこまでも“人間の物語”であり続けているのです。

夢に破れた青年と、希望を諦めた中年。

ふたりが出会い、共に過ごし、そして別れる。

その静かで小さな時間の中に、私たち自身の人生の縮図があるように思えます。

作品賞をはじめとするアカデミーの称賛も、名演の数々も、この映画の価値を高めました。

けれど、それ以上にこの映画が愛され続ける理由は、“ひとりぼっちじゃない”と教えてくれるからではないでしょうか。

それは観る者の心に、そっと手を差し伸べてくれるような、優しさと温度を持っていました。

ラスト、フロリダ行きのバスの中。

ジョーの隣で、ラッツォはそっと眠るように息を引き取る。

その静かな死と、何も言わず寄り添うジョーの姿に、人と人とが生きることの意味を感じずにはいられません。

孤独を描いたはずの映画が、なぜか心を温めてくれる──

それこそが、『真夜中のカーボーイ』が今もなお、多くの人にとって忘れられない一本であり続ける、最大の理由なのです。

- 『真夜中のカーボーイ』は1969年公開のアメリカ映画

- ジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマンが孤独な男たちを熱演

- 第42回アカデミー賞でR指定映画として初の作品賞受賞

- アメリカン・ニューシネマの象徴的作品として高く評価

- 都市の孤独と壊れた夢、そして不器用な友情を描く

- ヘイズ・コード撤廃後の多様性と現実主義の転換点に位置

- リコの死とジョーの変化が深い余韻を残すラスト

- “孤独の共鳴”が現代にも通じる普遍的テーマとなっている