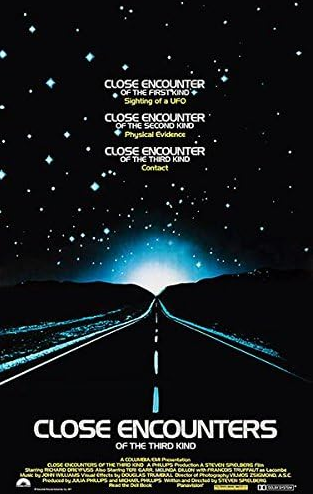

『未知との遭遇』は、スティーブン・スピルバーグ監督が1977年に手掛けたSF映画の金字塔として、今なお多くの人の心に残る作品です。

本作は、UFOや異星人との接触というテーマを扱いながら、人間の内なる信念や対話の可能性、そして音楽を通じた心の交信を美しく描いています。

この記事では、『未知との遭遇』に秘められた神話的構造や、UFO・異星人との出会いがもたらす“人間賛歌”としての側面を掘り下げていきます。

- 『未知との遭遇』に込められた神話的な構造とテーマ

- UFO・異星人との交信を通じたスピルバーグのメッセージ

- 音楽・時代背景・『E.T.』との関連性による作品の奥深さ

『未知との遭遇』が伝えるUFOとの“対話”というメッセージ

1977年公開の映画『未知との遭遇』は、単なるUFO映画ではありません。

スティーブン・スピルバーグが描いたのは、異星人との“対立”ではなく、“対話”の物語でした。

それは当時のSF映画の常識を覆すアプローチであり、人類の未来に対する希望でもあったのです。

この作品が革新的だった理由は、UFOを“脅威”としてではなく、“知性ある存在”として描いた点にあります。

当時、テレビでは「木曜スペシャル」などのUFO番組がブームになっており、多くの人が“恐怖”と“神秘”を混在させた目で空を見上げていました。

しかし本作では、地球人と宇宙人が言葉ではなく音と光で理解し合おうとする姿が描かれています。

とくに印象的なのは、クライマックスで登場する5音階の“音楽による交信”の場面です。

この瞬間、観客は“未知”に対して“理解”や“共感”を感じるという、極めてポジティブな感情を得ることになります。

それは、科学技術でも、武力でもなく、「心を通わせる力」こそが、異なる存在とつながる鍵であることを示しているのです。

また、作中のロイ(主人公)は、UFOとの遭遇を経て、周囲の人々から理解されなくなっていきます。

しかしそれでも「自分が感じた真実」を信じ続け、最終的には選ばれし者として宇宙船に乗り込みます。

この描写は“信じる力”の大切さと、“未知に向き合う勇気”を観る者に訴えかけています。

結果として本作は、観客一人ひとりの「未知」への向き合い方を問う、深い内面のドラマとして成立しています。

そして、それこそがこの映画が今なお色褪せない最大の理由なのです。

スピルバーグが描いた“神話”としての宇宙人との遭遇

『未知との遭遇』は、単なるSF映画ではなく“神話的構造”を内包した壮大な物語です。

選ばれし者が導かれ、天からの使者に出会うという展開は、まさに古代神話や宗教的叙事詩を彷彿とさせます。

スピルバーグはこの構造を巧みに現代の物語へと変換しました。

選ばれた者=神に召される者という構造

主人公ロイは、ある日突然UFOとの“第一種接近遭遇”を果たし、その体験によって人生が一変します。

その後、彼は頭に浮かぶ謎のビジョン──デビルズタワーに導かれるように行動します。

これは、神話における“神の呼び声”を受けた預言者や英雄の旅の始まりに酷似しています。

ロイはその過程で、家庭、仕事、世間的な地位などを一つずつ捨てていきます。

そして最後には、自分自身の“純粋な探求心と冒険心”だけを手にした状態で、異星人との“神聖な交信”の場へと進んでいくのです。

この脱俗的な描写は、宗教的“昇天”や“魂の浄化”と非常に近い構図を持っています。

聖書的演出と信仰心のモチーフ

作中では、夜空から現れる巨大な光のマザーシップや、赤と青の光が交錯する神秘的な演出が多用されます。

これは旧約聖書の“バーニング・ブッシュ”や“契約の箱”のような神の出現シーンに重ねられます。

特に、光を介して行われるコミュニケーションは、「言葉」ではなく「啓示」による対話を象徴しています。

また、“選ばれし者”のひとりであるロイが、最後に宇宙船に乗り込む姿は、神に選ばれた預言者が天に召されるイメージと重なります。

この点からも、スピルバーグは本作をあえて「宗教的構造の寓話」として設計しているように感じられるのです。

つまり、『未知との遭遇』は、“科学と宗教”、“理性と信仰”を架橋する視点を提示しています。

異星人との接触という科学的テーマを扱いながら、物語全体には信仰心や啓示を重ねた寓話性が内包されているのです。

それゆえにこの映画は、“SF映画の枠を超えた哲学的体験”として多くの人の心を打ち続けているのです。

音楽が“言葉を超えた言語”になる瞬間

『未知との遭遇』が名作と称される理由のひとつが、音楽によるコミュニケーションの描写です。

これは単なる演出以上に、“言葉を超えた理解”をテーマにした、映画全体の象徴的な柱でもあります。

音楽が、国境・言語・種族を超えて人と宇宙人をつなぐ役割を果たしているのです。

ドレミファソの5音が象徴する“共感の力”

本作における最も印象的な音は、“ド・レ・ミ・ド・ソ”の5音階です。

このシンプルな音の並びが、異星人との交信手段として採用され、人類との“対話”を可能にします。

劇中では科学者たちが巨大なキーボードと光の演出を用いて交信を試みる場面が描かれ、「音こそが最も普遍的な言語である」というメッセージが強く打ち出されます。

この音楽による意思疎通の発想は、当時としても画期的でした。

言葉や軍事力ではなく、芸術的・感覚的手段で“理解し合おうとする試み”は、スピルバーグの平和的ビジョンを如実に表しています。

また、この交信音は公開当時、ディスコ風アレンジでヒット曲にもなり、時代の空気を象徴する存在となりました。

映画音楽とサウンドデザインが心に残る理由

音楽を手がけたのは、名匠ジョン・ウィリアムズ。

彼は『スター・ウォーズ』『ジョーズ』『E.T.』などでも知られる巨匠ですが、『未知との遭遇』では特に繊細かつ壮大な“音の物語”を紡ぎ出しました。

音楽は単なるBGMではなく、ストーリーテリングそのものの一部として機能しているのです。

とりわけ「星に願いを」が交錯する場面では、童話的モチーフと宇宙の神秘が溶け合うような奇跡の瞬間が生まれます。

これは、観る者の心を“ノスタルジーと希望”で満たし、映画という芸術が感情に働きかける力の極致とも言えるでしょう。

結果として『未知との遭遇』の音楽は、ただの劇伴を超え、「音楽が心の言葉になりうる」ことを証明した例として語り継がれているのです。

『未知との遭遇』と『E.T.』の関係性から見えるテーマの深化

『未知との遭遇』(1977年)と『E.T.』(1982年)は、スティーヴン・スピルバーグ監督が手がけた“宇宙人との邂逅”を描く2大作品です。

両作には共通するテーマがありながらも、それぞれ異なる視点と感情を描いており、互いを補完する関係にあるといえます。

それはすなわち、“未知との向き合い方”を多面的に捉えたスピルバーグ流の二部作とも呼べるものです。

大人の視点と子どもの視点で描かれる“未知”

『未知との遭遇』では、主人公ロイが未知の存在に導かれ、自らの生活や家族、そして社会的責任を捨ててまで“答え”を探しに旅立つ姿が描かれます。

これは“大人の視点から見た夢”であり、抑圧や義務から解放されて自由を求める姿に映ります。

一方、『E.T.』は子どもの視点で宇宙人と出会い、成長と別れを通して心の交流が描かれる作品です。

この二つを並べると、“未知”をどう受け入れるか、どう向き合うかというテーマを、大人と子どもという立場の違いから多角的に描いていることが見えてきます。

ロイは現実から逃れ夢に生き、E.T.のエリオットは夢から現実へと一歩成長する──この対比は非常に興味深いものです。

孤独と再生──2つの作品をつなぐ感情の軸

両作に共通するのは、“孤独”と“再生”の物語であることです。

ロイは家族を失い孤独になりますが、宇宙人との邂逅によって“新たな自己”を得ることで物語が幕を閉じます。

一方でエリオットは、E.T.との交流によって孤独から救われ、心が成長していく姿が描かれます。

つまり、どちらの物語も「出会い」を通じて人生が変わり、失ったものと引き換えに“かけがえのない何か”を得るというスピルバーグらしい感情の軸があります。

特に『未知との遭遇』では、ロイの家族との決別が明確に描かれることから、“夢を追うには何かを失う覚悟”が必要であるというメッセージも読み取れます。

これら2作品の間に流れる共通性は、スピルバーグ自身の体験──両親の離婚や孤独な少年時代、映画への憧れ──を反映しているとされています。

そのため、『未知との遭遇』と『E.T.』は対になる作品でありながらも、個人の心の変容を描いた“もうひとつの自伝的映画”としても読み解くことができます。

時代背景と人類へのメッセージ──70年代アメリカと本作の意義

『未知との遭遇』が誕生した1977年は、SF文化が社会的に認知され始めた“転換の年”でもありました。

同年には『スター・ウォーズ』、そして日本では『宇宙戦艦ヤマト』も劇場公開され、SF・アニメ・特撮が“真剣な表現ジャンル”として急速に評価を高めていきました。

まさにその中で、『未知との遭遇』はUFOと人類の交信という“夢想と希望の象徴”として出現したのです。

混沌と不安の時代に投げかけられた希望

70年代アメリカは、ベトナム戦争後の傷、ウォーターゲート事件、経済不況といった社会不信が漂う時代でした。

そうした中で『未知との遭遇』は、国家や軍事ではなく、個人の信念と探究心によって“未知と向き合う勇気”を描いた点が、特異でした。

それは「UFO=恐怖」という通念を覆し、“未知の存在に対する友好と希望”を提案した作品だったのです。

映画においては、政府の陰謀・隠蔽・情報操作といった背景も描かれますが、最終的には一人の“普通の男”ロイの行動が、人類と異星人の橋渡し役になるのです。

この展開は、“市民の力”“信じる心”の象徴とも受け取ることができます。

スピルバーグは、混迷の時代にあっても“信じて行動する者こそが未来をつくる”という普遍的なメッセージを込めていたのでしょう。

“信じる”という行為を映画で提示する意義

この作品のもう一つの軸は、「信じる力」が世界を動かすというテーマです。

科学的根拠ではなく、感覚的な“確信”によって行動するロイの姿は、信仰者のようでもあり、また夢追い人のようでもあります。

彼は社会的地位を失い、家族にも見放されながらも、“未知との遭遇”を信じて突き進みます。

こうしたロイの行動は、“狂気”と“信念”の境界線上にあり、観る者に「あなたならどうするか?」という内省を促します。

さらに、異星人の“子ども的純粋さ”に惹かれてロイが選ばれるという設定も、無垢な心を持つ者だけが“真の未知”に受け入れられるというメタファーと読み取れます。

『未知との遭遇』は、単なるSFではなく、混沌の時代に生きる人間への“信じることの大切さ”を説く作品だったのです。

そしてそのメッセージは、2020年代の今でもなお、十分に通用する普遍性を備えています。

『未知との遭遇』UFO・異星人・音楽のまとめ

スピルバーグの『未知との遭遇』は、ただのSF映画ではありません。

UFOや異星人との遭遇というテーマを通して、人間の心の奥に潜む“未知への憧れ”や“信じる力”を描いた、壮大な寓話です。

そしてその語り口に欠かせないのが、音楽という“言葉を超えた共通言語”の存在でした。

人間の想像力と共感力の賛歌としての物語

本作では、“恐怖”ではなく“対話”としての宇宙人との出会いが描かれています。

ロイをはじめとする選ばれた人々が、常識や社会的立場を越えて、“心の声”に従って行動する姿は、まさに想像力と信念の物語そのものです。

未知を恐れずに迎え入れる心こそが、人類の未来を切り開く鍵なのだと、この映画は静かに語りかけてきます。

今こそ再び観るべき、静かで深いSF映画の原点

『未知との遭遇』は、爆発や派手なバトルではなく、“静けさと光と音楽”で語るSFです。

だからこそ、時代を超えて色褪せることなく、観る者の心に深く染み込んでくるのです。

CG全盛の今だからこそ、“感じるSF”としての本作の価値がより一層際立ちます。

ラストシーンでロイが異星人に手を取られ、母船へと旅立つ場面。

それは、一人の人間が“地球ではない場所”へと希望を抱いて旅立つ瞬間であり、同時に、観る者一人ひとりの“心の中の宇宙”へ向かう旅でもあるのです。

もし、あなたが今、日常に閉塞感を感じているのなら──

もう一度『未知との遭遇』を観てみてください。

そこには、忘れていた“ときめき”と“静かな奇跡”が、きっと待っています。

- 『未知との遭遇』はUFOとの対話を描く名作SF

- 音楽と光による異星人との交信が象徴的演出

- 主人公ロイの“冒険心”が選ばれる理由となる

- 家族との別れや犠牲が夢と引き換えに描かれる

- スピルバーグの信念と優しさが随所に滲む

- 『E.T.』と対になる作品構造が存在する

- 70年代アメリカの社会背景とリンクする内容

- “信じる力”が人を未知へ導くというメッセージ