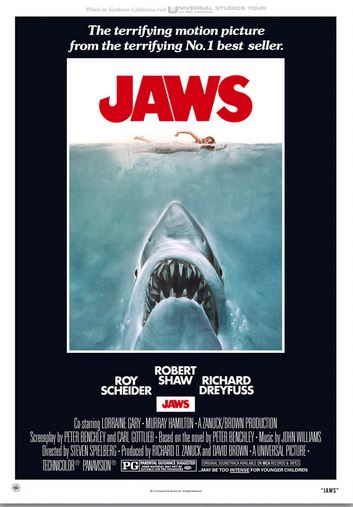

映画『ジョーズ』は、スティーブン・スピルバーグが1975年に手がけた出世作であり、サスペンス映画の金字塔として今なお語り継がれています。

ただのパニック映画にとどまらず、「見えない恐怖」の演出を極限まで突き詰めたその手法は、多くの観客の記憶に焼きつき、後続の作品に多大な影響を与えました。

この記事では、『ジョーズ』がなぜ名作として評価され続けているのか、その背景にあるスピルバーグの演出力、キャラクター描写、そして音楽の力を通して徹底的に考察していきます。

- 映画『ジョーズ』が名作と呼ばれる理由とその演出手法

- 登場人物たちの関係性や社会的背景が生む人間ドラマ

- 音楽と映像が融合した“見えない恐怖”の演出の真髄

『ジョーズ』が名作と呼ばれる最大の理由とは

映画『ジョーズ』は、単なるサメ映画ではありません。

その魅力の本質は、「完璧」な恐怖演出と、そこに至るまでの偶然と必然が織りなす奇跡にあります。

スティーブン・スピルバーグが創り出した“結果的な完璧さ”こそが、本作を映画史に残る名作へと押し上げたのです。

“見せない恐怖”が観客の想像力を刺激する

『ジョーズ』の恐怖は、決してサメの姿を露骨に見せることでは生まれません。

姿を見せないままに、観客に「何かが迫ってくる」感覚だけを与える——それこそが本作最大の演出です。

“見えない恐怖”によって観客の想像力が極限まで研ぎ澄まされ、心理的な緊張感が持続します。

これは、のちの『エイリアン』にも影響を与える技法となりました。

スピルバーグの演出が偶然を必然に変えた

撮影当時、機械仕掛けのサメロボット「ブルース」は、故障を繰り返していました。

その結果、サメの姿を映さないカットを余儀なくされたのです。

しかしスピルバーグはそこから逆転の発想で、“サメの視点”によるカメラ演出を生み出します。

つまり、サメが見ているかのような映像で観客の不安を煽るという手法です。

サメが映らないことで、かえって「どこから襲ってくるか分からない」恐怖が増幅された。

“完璧”ではなく“情熱”が滲み出た作品

映画復元師シュウ氏のブログでも語られていたように、『ジョーズ』は「計算された完璧さ」ではなく、スピルバーグの情熱と葛藤がにじみ出た作品です。

本来なら挫折しかねないようなトラブルの連続の中で、演出・構図・編集が見事に噛み合い、結果的に“完璧”な作品が生まれたのです。

それはまさに、スピルバーグの“執念”とも言える演出が奇跡的に実を結んだ瞬間でした。

スピルバーグが仕掛けた恐怖演出の革新性

映画『ジョーズ』が革新的だった最大の理由は、視覚ではなく“感覚”で恐怖を描いた点にあります。

スティーブン・スピルバーグは、観客の生理的な不安を刺激する方法を追求し、既存のモンスター映画とは一線を画しました。

その演出は、偶然ではなく、試行錯誤の末に磨き上げられた戦略的な“演出美”でした。

壊れたサメ模型が生んだ演出の妙

本作のサメロボット「ブルース」は、実際の撮影現場でたびたび故障を起こしました。

しかし、その不具合が思わぬ形で映画の完成度を高める要因となります。

サメを“見せない”ことで観客の恐怖はむしろ増幅され、水面下の緊張感が持続することに気づいたスピルバーグは、あえてサメの姿を隠す構成に切り替えました。

これは、「演出上の失敗」ではなく、「恐怖演出の再定義」だったのです。

撮影手法と編集が生み出す緊張感

サメの視点を模したカメラワーク、海中から見上げる構図、水面での不穏な揺らぎ——これらはすべて、視覚ではなく「気配」で観客を圧倒するための手法でした。

観客は“いつ、どこから襲われるかわからない”という緊張を持続させられ、無意識のうちに恐怖へと引き込まれていきます。

また、編集面でも音楽の入り方や沈黙の間が極めて計算されており、恐怖を最大限に引き出す「時間のコントロール」が見事に機能しています。

アトラクションの原点とも言える“没入演出”

ブログの中には、「USJのジョーズアトラクションの記憶が呼び起こされた」という感想もありました。

これは裏を返せば、映画自体が“アトラクションの原点”となるほど、体感的に恐怖を味わわせる構造になっているという証です。

つまり『ジョーズ』は、“観る”のではなく“体験する”映画だったのです。

キャラクター描写に込められた人間ドラマ

『ジョーズ』が単なるパニック映画にとどまらない理由は、登場人物一人ひとりの背景や感情が丁寧に描かれているからです。

それぞれのキャラクターが象徴する社会構造と心理的な葛藤が、本作に深みを与えています。

観客はサメ以上に「人間の選択と対立」にこそ引き込まれていきます。

ブロディ署長の恐怖と責任の狭間

主人公のブロディ署長は、水が苦手という個人的な恐怖を抱えながらも、人々の命を守る責任を背負っています。

都会から来た彼は、閉鎖的なリゾート島アミティで異分子的な存在であり、その立場から「正義と現実」のはざまで揺れ動くのです。

彼の葛藤は、我々が直面する“見て見ぬふりをすべきか、立ち向かうべきか”という普遍的な問いと重なります。

市長・フーパー・クイントが象徴する社会構造

市長は経済を最優先する“現実主義者”として描かれます。

「観光を止めれば街が潰れる」という論理のもと、事態を隠蔽しようとする姿勢は、現代にも通じる危機管理の問題を象徴しています。

一方、フーパーは知識はあるが経験に乏しい“理想主義者”、クイントは経験と本能で生きる“野生的リアリスト”です。

この3者の衝突と協力は、まるで社会における知識・本能・権力のせめぎ合いを描いているようです。

戦争の記憶と“人間の獣性”の表出

とくに印象深いのは、クイントが語る「インディアナポリス号沈没」のエピソードです。

この過去のトラウマを抱えた男が、人間の暴力性と恐怖を象徴する存在として配置されています。

サメと戦っているのは、自然ではなく自分自身の記憶や過去——そう読み解けるのです。

このように、各キャラクターのバックグラウンドがさりげなく台詞や行動の端々に滲み出ており、“人間ドラマとしての完成度”を高めています。

“見えない恐怖”を彩る音楽の力

映画『ジョーズ』の恐怖演出を語るうえで欠かせない存在、それが音楽です。

ジョン・ウィリアムズが生み出した、あの2音だけの不穏な旋律は、映像と同等かそれ以上に観客の心理に恐怖を刻み込みました。

それは、姿なきサメを“聴覚”で認識させるという、画期的な演出でもあったのです。

ジョン・ウィリアムズの2音の魔力

「ドン、ドン……」と低音で繰り返される単純な2音。

しかしこの音は、サメの接近を知らせる“合図”として、観客に条件反射的な恐怖を植え付けます。

実際にサメが登場しないシーンでもこの音が流れることで、「見えないが、そこにいる」という不安が増幅されるのです。

これは、映画史に残る“音によるキャラクター構築”の代表例といえるでしょう。

音楽が演出にもたらす心理的効果

スピルバーグは当初、この単純な旋律を冗談だと感じたといいます。

しかし試写を重ねる中で、その音の力が観客の生理的反応を引き出す仕掛けであることを確信し、全面的に採用することを決断しました。

結果的に、ジョーズのサスペンス演出の“リズム”は、音楽によって完全に制御されているのです。

この音が流れるだけで、観客の身体が自然と身構える——まさに音楽と映像の融合が生み出した芸術的な恐怖です。

“音楽のキャラクター化”という発明

通常、音楽は“雰囲気を盛り上げる”ために使われますが、『ジョーズ』では違います。

音楽そのものがサメの“代理”として機能し、存在感を示すキャラクターの一部になっています。

これは当時としては非常に革新的であり、その後の映画音楽の在り方にまで影響を与えました。

このように、音楽が単なるBGMではなく“物語の一員”となった瞬間、映画は新たな表現領域へと踏み出したのです。

『ジョーズ』は名作であり続けるのか?その普遍性に迫る

1975年に公開された『ジョーズ』は、約半世紀が経った今なお映画ファンから高く評価され続けています。

それは単に「名作」として扱われているからではなく、今見ても“面白い”と実感できる作品だからです。

その魅力の根底には、変わらぬテーマと、時代を超える演出の力があります。

ジャンルを超えた映画構造の完成度

『ジョーズ』は、前半はスリラー、後半はアクション巨編という構成をとっています。

ジャンルを横断しながらも、一貫して“緊張”と“解放”を見事に設計した構成は、観る者を物語に引き込みます。

また、映画ファンの間でも「映画としての完成度が高い」と称され、今なお多くの作品の“教科書”として引用され続けているのも特徴です。

伏線の配置、キャラクターの関係性、カット割り、すべてに無駄がなく、観客の感情を設計するように仕上げられた作品なのです。

自然との対峙がもたらす哲学的メッセージ

サメは単なる「モンスター」ではなく、“自然の象徴”として描かれています。

人間の都合で海に出て、命を奪い合う——その構図には、自然に対する敬意や恐れ、そして人間の傲慢さへの警鐘が込められています。

これは、『老人と海』や『白鯨』に通じる構造でもあり、文学的な奥行きを感じさせる普遍的テーマでもあります。

視覚的な恐怖の裏に、人間と自然との関係を問う深い問いかけが潜んでいるのです。

観客と共に時代を超える映画

ブログレビューにもあったように、初見の観客でも「今見ても面白い」と感じられるのが『ジョーズ』のすごさです。

サメが登場した瞬間に一気に引き込まれる演出や、キャラクター同士の人間関係の変化などは、時代を問わず感情移入を促します。

また、観客自身の人生経験によって、感じるテーマの深さも変化します。

何度観ても新たな視点が得られる、それが名作の証なのです。

『ジョーズ』はなぜ名作なのか?見えない恐怖と演出の妙を総括

映画『ジョーズ』が名作として語り継がれる理由は、決して一つではありません。

“見えない恐怖”という演出の発明から、キャラクターの人間味ある描写、音楽との融合、そして深いテーマ性に至るまで、あらゆる要素が奇跡的に噛み合った傑作です。

それは偶然から生まれた“計算されていない完璧さ”だったからこそ、今でも私たちの心に強く残るのです。

恐怖・演出・キャラクターが三位一体で描かれる奇跡の作品

『ジョーズ』は、サメが人を襲うという表面的なスリルだけの映画ではありません。

恐怖演出の巧妙さ、三者三様のキャラクター、社会的な背景や矛盾を内包した物語構造が三位一体となり、観る者の心を激しく揺さぶります。

それはまるで、“娯楽”と“芸術”の狭間を自由に行き来するかのような映画体験です。

50年経っても色褪せない、スピルバーグの情熱の結晶

27歳という若さでスピルバーグが本作を手掛けた事実は、今なお信じがたいほどです。

不測のトラブルにもかかわらず、作品に“諦めなかった情熱”が宿り、その熱量がスクリーンを超えて観客に届きます。

『ジョーズ』は、恐怖を描いた映画でありながら、最後には“生き残ること”の意味と重さを観る者に問いかける映画でもあります。

名作とは、“時代を超えて語り継がれる問い”を持つ作品

『ジョーズ』が名作であり続ける最大の理由——それは、“人間とは何か?”という問いかけを含んでいるからです。

恐怖にどう向き合い、責任をどう果たし、仲間とどう信頼を築くのか。

それらは、時代が変わっても変わらない、人間としての本質的なテーマです。

だからこそ、『ジョーズ』は名作なのです。

- スピルバーグが27歳で手掛けた衝撃作『ジョーズ』

- “見せない恐怖”によって生まれた緊張感の演出

- サメの視点カメラと音楽が生む心理的効果

- ブロディ・フーパー・クイントの人間ドラマ

- 経済優先の市長との対立が描く社会構造

- ジョン・ウィリアムズによる象徴的な2音のBGM

- サメ=自然という寓意的テーマも含まれる

- スリラーから冒険活劇へ展開する二部構成

- 時代を超えて通用する構成と演出の完成度

- 50年経っても語り継がれる“映画の教科書”