「愛している」と言えなかった父親と、「待っていてほしかった」と願っていた子ども。

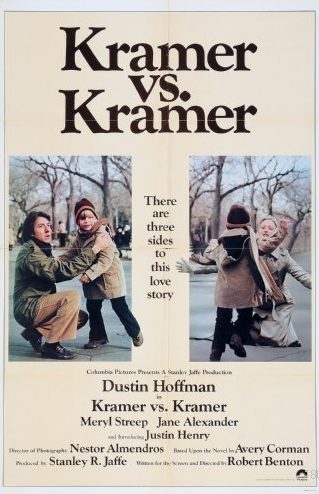

『クレイマー、クレイマー』は、そんな不器用なふたりの間に、ゆっくりと、でも確かに芽生えていく絆の物語です。

1979年に公開され、アカデミー賞5部門を受賞したこの作品には、声高な主張も劇的な演出もありません。

代わりにあるのは、朝の食卓にこぼれる牛乳のしみ、戸惑いと笑いが交差するバスルーム、そして何度も抱きしめる手の温もり。

この映画を観るとき、私たちはそれぞれの記憶の奥にある「親との時間」や「子としての自分」に、そっと触れることになるのです。

- 映画『クレイマー、クレイマー』の物語構造と時代背景

- フレンチトーストの名シーンに込められた演出意図と親子の成長

- 裁判シーンが示す「法と愛」のコントラストと心理描写

作品の背景と1970年代アメリカ社会

『クレイマー、クレイマー』が公開された1979年。

この年、アメリカでは女性の社会進出や家庭観の変容が進み、「母性神話」が揺らぎ始めていました。

家庭=母親、という構図に疑問を呈する空気が漂っていた時代に、この作品はそっと現れたのです。

ジョアンナが家を出るシーンは、観る者に問います。

「育児に疲れた母親が休む自由は、どれほどあるのだろう?」と。

彼女の行動は非難されるべきか、それとも“自分自身を取り戻す”ための勇気ある選択だったのか。

一方で、父親であるテッドは、社会が期待する「稼ぐ男」と「育てる父親」の狭間で揺れ動きます。

仕事を失い、慣れない育児に戸惑う姿に、多くの観客は「これは自分の物語だ」と感じたことでしょう。

この映画は、1970年代という時代の「家族の再定義」の真っただ中にあった空気を、そのままスクリーンに映し出した作品だったのです。

親権裁判の緊迫感と心理的変化

家族のかたちが壊れていく音は、決して大きなものではない。

法廷という冷たい空間に並ぶ椅子、交わらぬ視線、静かに問われる証言。

『クレイマー、クレイマー』の法廷シーンは、感情が言葉に追いつかない場所を描いています。

テッドとジョアンナ、それぞれの正しさがぶつかりあう場面では、善悪はもはや意味を成さない。

法は「どちらが親権にふさわしいか」を冷静に判断しようとするけれど、その場にこぼれる涙や語りきれぬ想いこそが、観客の胸を打ちます。

ジョアンナが答えるたびに揺れる声。テッドの言葉に漂う諦めと希望。

この裁判は勝者と敗者を決めるものではありません。

むしろ、ふたりの親が「自分がどう在るべきか」を気づくための通過点として描かれている。

テッドは、息子ビリーを傷つけてまで勝つことに意味はないと知り、ジョアンナは、家庭を去った日には見えなかった愛のかたちを、ようやく見つける。

そして、裁判が終わったあとのふたりの表情には、互いの存在を許容し始めた小さな光が宿っています。

そこにこそ、この映画が“争い”ではなく“和解”を描いていることの証があるのです。

心に残る名シーンと“フレンチトースト”の意味

手元が慌ただしく、バターが焦げ、卵が跳ねる。

それでも父と子が肩を並べてキッチンに立つ、その光景こそが、『クレイマー、クレイマー』の核心です。

“フレンチトースト”のシーンは、ただの朝食づくりではありません。

物語のはじめ、テッドはビリーのために慣れない手つきで朝食を作ります。

フライパンの音、焦げたパン、散らかるキッチン。

そこには「父親であろうとする男のぎこちなさと必死さ」が映し出されています。

そして、物語の終盤。

ふたりは再びフレンチトーストを作ります。

でもそこには、最初にあった慌てふためく様子も、言葉の行き違いもありません。

同じ画面の中に収まるふたりの背中。

同じリズムでパンを焼き、互いの存在を自然に受け入れた姿。

「焦げてもいい。隣に君がいれば、それでいい。」

この静かなシーンに込められたのは、父と子の“対話の完成形”なのです。

カメラワークもまた、その変化を映します。

最初はクローズアップが多く、ふたりの心の距離を感じさせていたのに、

最後のシーンでは同じ画面に映るふたりの姿が、“心の結び目”を見せてくれます。

映画はここで、大げさな説明をしません。

ただ、フレンチトーストの香ばしい匂いの中で、観る人の心にそっと何かを残していきます。

それはきっと、「愛とは、言葉よりも行動で交わされるものなのだ」と。

まとめ:不完全だからこそ、愛おしい

『クレイマー、クレイマー』は、家族という名の小さな世界を、誠実に、丁寧に描いた作品です。

それは派手な演出やドラマチックなセリフで心を揺さぶるのではなく、日常のひとコマに宿る“愛のかたち”を見せてくれるからこそ、観る者の心を深く打つのです。

テッドもジョアンナも完璧な親ではありません。

でも、誰もが不完全なまま、誰かを想い、誰かを守ろうとする。

その姿に、私たちは自分自身を重ね、涙するのかもしれません。

「育てる」とは、相手の変化に寄り添いながら、自分もまた変わっていくこと。

この映画が教えてくれたのは、“親”とは何かではなく、“人間”とは何か、という問いそのものでした。

最後にもう一度。

焦げたフレンチトーストをふたりで食べながら微笑む父と子の姿。

それこそが、言葉では語り尽くせない「愛情」の完成形なのだと、私は思います。

- アカデミー賞受賞作『クレイマー、クレイマー』の魅力を解説

- 1970年代アメリカ社会と家族観の変化を背景に描写

- 父親として成長していくテッドの姿に注目

- 法廷シーンは愛と法の対比を象徴

- フレンチトーストの反復演出が親子の絆を物語る

- カメラワークにも込められた心理的距離の変化

- 結末は争いよりも「和解と受容」を示唆

- 不完全でも確かな愛のかたちを描いた名作