1977年。『スター・ウォーズ』が世界を変えようとしていた年。

その年、アカデミー賞の作品賞に選ばれたのは、爆発もなければ銀河の戦争もない、小さな恋の物語だった。

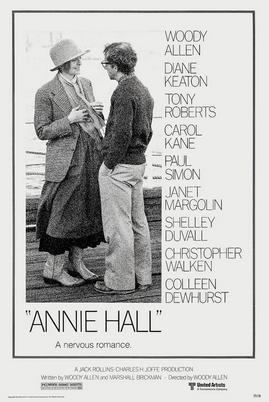

それが、ウディ・アレン監督・主演の『アニー・ホール』。

なぜこの映画が、あの『スター・ウォーズ』に勝ったのか──。

そこには、私たちがずっと言葉にできなかった「恋のかたち」が映っていた。

この記事では、『アニー・ホール』が描いた愛のリアル、そしてその年のアカデミー賞が時代に与えた意味を紐解いていく。

- 映画『アニー・ホール』がアカデミー賞で評価された理由

- 恋愛のリアルを描くウディ・アレンの演出と視点

- 現代人の心に響く「別れ」の意味と余韻

『スター・ウォーズ』を退けた、その夜の「選択」

1977年のアカデミー賞は、ハリウッドの歴史においても特異な瞬間だった。

『スター・ウォーズ』が興行的にも文化的にも大成功を収めていた中で、作品賞を手にしたのは『アニー・ホール』──つまり、爆発もヒーローも出てこない、神経質な男と自由な女の恋の顛末を描いた地味な恋愛映画だった。

なぜ人々はあの年、“希望”の物語ではなく、“別れ”の物語を選んだのだろう?

おそらくそれは、戦後から続く楽観の終わりに、私たちが無意識に気づき始めていたからだ。

「うまくいかない恋」こそが、映画になる理由

この映画の魅力は、完璧な恋を描いていないところにある。

アルヴィとアニーの関係は、共鳴から始まり、やがてズレ、ぶつかり、終わる。

それでも、どこかで「やっぱりあの人しかいなかったのではないか」と思ってしまう感情が、スクリーンに残る。

この、報われなかった愛への執着が、まるで自分の過去を見ているようで胸を打つ。

「現実」も「虚構」も混ざりあう

アルヴィが話しかけてくる。幼少期の自分に会いに行く。モノローグが字幕で流れる。

佐藤芽衣さんも触れていたように、この作品は映画的仕掛けの宝庫だ。

とくに象徴的なのは、アニーが夢の中で殺されかける相手がフランク・シナトラで、それが現実における次の恋人の元夫であるという点。

スクリーンの中の物語が、現実の影を帯びる。

こうした演出に、私は毎回「これはフィクションの皮をかぶったドキュメンタリーかもしれない」と思ってしまう。

ラストの問いかけが、すべてをさらっていく

アルヴィは最後にこう言う。「恋なんて、結局卵が欲しかっただけなのかもしれない」

これは恋愛という営みを生物学的にまで還元してしまうアイロニーだ。

でも、本当にそれだけなのだろうか?

わかり合えなくても、壊れても、それでも人は誰かを好きにならずにはいられない。

『アニー・ホール』は、そんな“どうしようもなさ”を、そっと肯定してくれる映画だ。

『アニー・ホール』主要キャストとスタッフ一覧

アルヴィ・シンガー役:ウディ・アレン

神経質で皮肉屋、でもどこか放っておけない。

自分の不器用さをユーモアに変える男。

彼の視点が、恋の痛みを少しだけ柔らかくする。

アニー・ホール役:ダイアン・キートン

自由で、ナチュラルで、どこか不安定。

1970年代の女性像を体現したような存在。

彼女のファッションや話し方が、そのまま”アニー・ホール現象”を生んだ。

トニー・レイシー役:ポール・サイモン

音楽業界の大物で、アニーの才能に惹かれる男。

ロサンゼルスの空気を象徴するような洗練された存在。

アルヴィとの対比で、アニーの変化を際立たせる役割を担う。

ロビ役:シェリー・デュヴァル

アルヴィが一時的に関係を持つ女性。

ニューエイジ文化の象徴のような存在で、会話はちぐはぐ。

アルヴィの孤独と皮肉を引き立てるキャラクター。

デュエイン・ホール役:クリストファー・ウォーケン

アニーの弟で、暗い妄想に取り憑かれた青年。

「対向車に突っ込みたくなる衝動がある」と告白する衝撃のシーンは、

作品中もっともブラックなユーモアを象徴する名場面。

監督・脚本:ウディ・アレン

自伝的な要素と即興演出で、型破りなラブストーリーを描いた本作。

アカデミー監督賞と脚本賞を受賞し、ウディ・アレンの名を決定的にした。

プロデューサー:チャールズ・H・ジョフィ

ウディ・アレン作品の数多くを手がけた名プロデューサー。

『アニー・ホール』をウディと共に作り上げた立役者。

アニー・ホールが描いたのは「恋」ではなく「関係」だった

よく言われることに──「どんなに斬新な手法を使っても、これはまちがいなく男女の愛の物語だ」というのがあり、これはとても大切な視点だと思う。

恋のテクニックや感情の起伏ではなく、“関係”そのものを描いた映画。

そこには出会いがあり、すれ違いがあり、別れがある。

そしてその背後には、人間という存在が持つ本質的な孤独や、不確かさが描かれている。

どれだけ斬新でも、土台は「人間」

『アニー・ホール』は、モノローグの字幕演出や視線のカメラ越し対話、時間軸の跳躍など、当時としては革新的な手法が使われている。

けれど、それらのすべては「人間を描く」という太い軸に支えられている。

この映画が公開された当時の映画雑誌を読むと、「大事なのは基本」「人間がいなければ芸術は成り立たない」という評論があった。

“技術の前に、思想がある”──これは現代の映像作品にも強く問い直されるべきメッセージだろう。

「誰かが生きた時間」が映っている

恋の記憶というのは、とても個人的なものだ。

しかし『アニー・ホール』を観ていると、その誰かの記憶が、なぜか自分の記憶と重なっていく。

それは、この映画が「語っている」のではなく、「映っている」からだと思う。

『アニー・ホール』は、誰かが本当に生きた時間の記録だ。

だからこそ、観る者の記憶の奥底にまで届いてしまう。

まとめ:あなたの恋がうまくいかないのは、この映画を観ていないからかもしれない

『アニー・ホール』が1977年、アカデミー賞で『スター・ウォーズ』を退けて作品賞を受賞したことは、ただの偶然ではありません。

それは社会が“未来”よりも、“現在の心の痛み”を必要としていたということの証でもありました。

この作品が今もなお語り継がれ、見直されるのは、恋が終わったあとの孤独や、自分ではどうにもできない感情を、「ああ、こういうことだったのか」と受け止めさせてくれるからです。

アルヴィとアニーの関係は、きっと誰の心のなかにもある「記憶のなかの恋人」そのものです。

一緒にいたかった。でも、うまくいかなかった。

それでも、あの人と出会えてよかった──。

この映画は、そんな思いを抱えて生きる人すべてに対して、「そのままでいいんだよ」と静かに語りかけてくれるのです。

もしあなたの恋が、どこかでつまずいているなら、ぜひ『アニー・ホール』を観てください。

愛とは何かを教えてくれる映画ではなく、「愛とはこういうふうに終わる」ということを教えてくれる映画──それが、『アニー・ホール』です。

- 『アニー・ホール』は1977年のアカデミー賞受賞作

- 恋愛の不条理と別れをリアルに描くラブストーリー

- 斬新な映像表現と現実と虚構の交錯が魅力

- ウディ・アレンとダイアン・キートンの関係が作品に反映

- なぜスター・ウォーズではなくこの作品が選ばれたのか

- 「愛とはなぜ続かないのか」に静かに答える映画