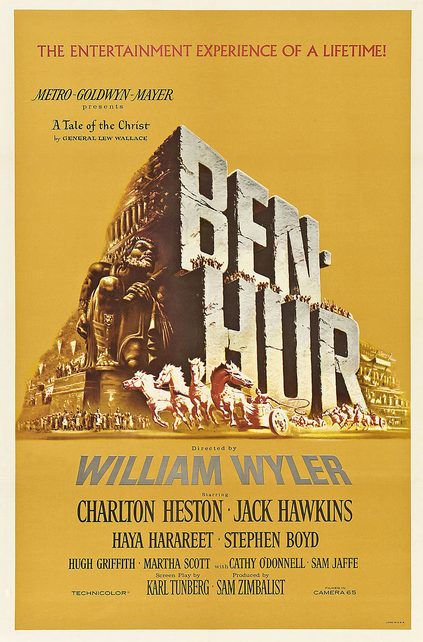

1959年、一本の映画がアメリカ映画界に激震を与えた──それが『ベン・ハー』である。

第32回アカデミー賞において史上最多となる11部門を制覇し、その名を不朽の伝説へと昇華させた本作。その栄光は、ただ華やかな装飾の産物ではなく、映画という芸術の核心を射抜いたからこその結果だった。

なぜ『ベン・ハー』はここまで評価されたのか?その理由を紐解けば、映画史を変えた壮大な叙事詩の真価が見えてくる。

- 『ベン・ハー』が11冠を達成できた核心的な理由

- 監督や俳優、制作陣が注いだ異常なまでの情熱と規模

- 映画史に刻まれた名シーンや演出美学の意義

『ベン・ハー』が11冠を受賞した核心的理由

作品賞、監督賞、主演男優賞──アカデミー賞の中枢をさらい、さらに技術部門を総なめにした『ベン・ハー』。

なぜ、これほどまでに評価されたのか。それは、この作品が単なる歴史劇ではなく、“人間の精神史”として機能していたからである。

舞台はローマ帝政下のユダヤ。物語の中心には、一人の男の屈辱と復讐、そして赦しがある。

人間の尊厳と信仰を描く圧倒的ドラマ性

ジュダ・ベン・ハーが経験する転落と再生の軌跡には、観客一人ひとりが己の人生を重ねられる普遍性が宿っている。

彼は裏切られ、投獄され、奴隷に堕ちる。しかし、その魂は折れない。

この強靱な精神こそが、『ベン・ハー』を単なる歴史スペクタクルから解き放ち、宗教と人間性の根源を問いかける叙事詩へと昇華させている。

チャールトン・ヘストンによる魂の演技

ベン・ハーというキャラクターが単なる悲劇の英雄で終わらなかったのは、チャールトン・ヘストンの鋼鉄のような存在感あってこそだ。

その目線、その声、怒りの震え。言葉以上に語る沈黙。

彼の演技は、時に神々しく、時に人間臭く、観る者の心を締め上げる。

“戦車競走”に代表される革新的アクション演出

『ベン・ハー』を語る上で、このシーンを外すことはできない。

8分以上に及ぶ“戦車競走”のクライマックスは、今なお映像史に残る奇跡と呼ばれている。

CGが存在しなかった時代に、巨大なロケセットとリアルなスタントで描かれたこのシーンは、映画そのものの“信憑性”と“命”を証明した。

視覚の暴力と感情の爆発が融合した8分間──それが、映画の限界を突き破った瞬間だった。

ウィリアム・ワイラー監督が築いた演出美学

“巨匠”と呼ばれる監督は数多くあれど、その言葉が最も相応しいのは、ウィリアム・ワイラーという男かもしれない。

『ベン・ハー』における彼の演出は、過剰ではなく、しかし隙もない。大胆でありながら、繊細。

まるでルネサンスの画家が一枚の壁画に魂を注ぐように、ワイラーは映画というキャンバスに“神話”を描いた。

細部に宿る神──完璧主義が生んだリアリズム

ウィリアム・ワイラーの現場では、同じシーンを何十回も撮り直すことがあったという。

俳優の台詞の抑揚、照明の角度、カメラのパンに至るまで、すべての要素が“統合された美”でなければならなかったのだ。

とりわけ印象的なのは、ベン・ハーと母、妹が再会する場面。セリフは最小限だが、沈黙の間と俳優の目線だけで、愛と赦しのすべてを伝えている。

台詞より映像で語る──映像詩としての構成力

ワイラーの演出は決して饒舌ではない。むしろ寡黙である。

だがその寡黙さは、観る者の想像力と感情を最大限に呼び起こす余白となっている。

十字架を背負うキリストの姿を遠景で捉え、台詞を排したラストシーン。あの瞬間、映画は“語る”のをやめ、“感じさせる”芸術へと変貌する。

こうしてワイラーは、『ベン・ハー』を一過性の娯楽作品ではなく、“語り継がれる神話”に仕立て上げたのである。

映画製作の規模と情熱が成し得た奇跡

『ベン・ハー』は、もはや“映画”というカテゴリーでは語りきれない。

それは一種の狂気、いや、映像芸術に殉じた人類の記録だったのかもしれない。

この作品に注がれた資源、時間、そして情熱は、いかなる理性をも超越していた。

1万名を動員した圧巻のセットとロケーション

撮影の舞台となったのは、ローマ郊外のチネチッタ・スタジオ。

そこには2年の歳月と、1万人以上のスタッフ・エキストラが投入された。

街並み、円形競技場、船、砂漠──それぞれの空間が、“再現”ではなく“召喚”されたかのように現れる。

ワイラーが選んだのは、歴史を描くのではなく、“現実化”する方法だった。

当時としては破格の予算とリスク

総製作費は約1500万ドル(現在価値で言えば1億5000万ドル相当)。

1950年代のハリウッドにとって、それは賭博にも等しい試みだった。

失敗すれば、メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)の崩壊すら現実となる──そんな切迫感のなか、撮影は進んだ。

しかし、この“狂気”こそが奇跡を生んだ。

ローマ帝政期の空気、埃、汗、群衆の怒号──それらすべてがスクリーンの内側で“生きている”と感じられたのは、制作陣の献身という名の“祈り”だったからだ。

もはやこれは映画ではなく、映画そのものが生んだ神話である。

アカデミー賞を制した11部門の全容

11という数字は、単なる記録ではない。

それは“絶対的な到達点”であり、映画という総合芸術が到達し得た奇跡的完成形であることの証左だ。

『ベン・ハー』が第32回アカデミー賞で受賞した11部門、それはまさに“映画そのもののすべて”だった。

主演男優賞・監督賞・作品賞の三冠

まず、人の心を最も揺さぶる領域──演技、演出、そして物語全体。

主演男優賞:チャールトン・ヘストンの剛毅な演技は、ただの演技を超え“存在そのもの”として画面に刻まれた。

監督賞:ウィリアム・ワイラーは、神話と現実を融合させることに成功した稀代の演出家として讃えられた。

そして作品賞──これは全員が成し遂げた、映画芸術の勝利である。

美術・撮影・編集・視覚効果など技術部門の圧勝

アカデミー賞の神髄は、俳優や監督だけではない。

観る者が“世界に入り込める”かどうかは、技術者たちの見えない献身にかかっている。

『ベン・ハー』は以下の部門でも受賞している。

- 撮影賞(カラー):空気さえ映し出す圧倒的な映像詩。

- 美術賞(カラー):古代ローマを“再現”ではなく“体験”へと昇華。

- 衣装デザイン賞(カラー):階級、民族、宗教の差異までも繊細に表現。

- 編集賞:戦車競走の切迫感はこの編集なくして語れない。

- 音響賞:馬の蹄から観衆の叫びまで、すべてが“鳴っている”。

- 作曲賞:ミクロス・ローザの壮大なスコアは、まさに祈りの旋律。

- 視覚効果賞:CGなしの“現実”によってこそ可能な奇跡。

11冠は偶然ではない。それぞれが緻密に積み上げられた“信頼と覚悟の結晶”なのだ。

ベン・ハー 第32回アカデミー賞 11冠 理由を振り返るまとめ

『ベン・ハー』とは何だったのか──。

それは映像という刃で切り裂かれた叙事詩であり、祈りのように積み重ねられた職人たちの結晶だった。

第32回アカデミー賞において、史上初の11冠を成し遂げた理由は、単一の要素では語れない。

魂を込めた演技、職人芸の結集による演出、1万人規模の大規模制作、そして命を削るようにして構築された壮大なセット。

それらすべてが一点に収束したとき、映画は芸術を超え、「永遠」に触れた。

ベン・ハーの物語は、裏切りと復讐、そして赦しの旅路である。

だが、その構造の奥には、人間とは何か、信仰とは何か、映画とは何かという、根源的な問いが潜んでいる。

『ベン・ハー』は、答えを提示するのではない。

観る者に問いを突きつけ、そして静かに、「それでも人は赦すのか?」と語りかけてくる。

それこそが、映画史を変えた壮大な叙事詩が、今なお語り継がれる理由なのだ。

- 『ベン・ハー』は史上初のアカデミー賞11冠を達成

- 人間の尊厳と信仰を描いた圧倒的ドラマ性

- チャールトン・ヘストンの演技が魂を打つ

- CGなしで完成させた伝説の戦車競走シーン

- ウィリアム・ワイラーの完璧主義が光る演出

- 美術・衣装・音響まで、職人技が支えた傑作

- 1万人を動員した壮大なローマ時代の再現

- 技術と芸術の結晶として評価された11部門受賞

- 映像で語りかける“神話”としての映画体験