1997年に公開され、世界中を涙と感動に包んだ映画『タイタニック』。その圧倒的な評価は、第70回アカデミー賞での歴史的快挙に結実しました。

アカデミー作品賞を含む11部門で受賞という記録を打ち立てた『タイタニック』が、なぜそこまでの評価を受けるに至ったのか。背景には、映像技術の革新、物語の普遍性、そして演出力など、複数の要因が隠されています。

この記事では、その成功の裏にある5つの真実を深掘りします。

- 『タイタニック』が第70回アカデミー賞で11冠を達成した理由

- 演技賞を逃しても高評価された“総合力”の裏側

- アカデミー賞の歴史に残る象徴的な作品としての位置づけ

『タイタニック』が第70回アカデミー賞で作品賞を含む11冠を獲得できた理由

1997年末、映画館を出る人々の頬を涙が伝っていた──それが『タイタニック』だった。

翌年のアカデミー賞で、作品賞を含む11部門制覇という偉業を成し遂げたこの作品は、まさに奇跡のような存在でした。

一体なぜ、ここまでの評価を受けることができたのか?その背景には、5つの決定的な理由が隠されています。

1. 驚異的な視覚効果とリアリズムの追求

『タイタニック』の船体はCGではなく、実物大のレプリカを建造して撮影されました。

沈没シーンでは、まるで自分がその場にいるかのような没入感を体験できるほどで、視覚効果賞をはじめとする技術部門の多くを制覇したのも納得です。

VFXや音響、編集など、どれをとっても1990年代の技術の限界を押し広げたと感じました。

2. ジェームズ・キャメロン監督の徹底した演出力

監督賞を受賞したジェームズ・キャメロンは、自ら脚本・編集にも関わり、現場を統率。

「I’m the king of the world!」という名台詞も、彼の妥協なきこだわりから生まれたものです。

大規模予算を、芸術的かつエンタメ性高く消化する力──それこそが『タイタニック』を傑作たらしめた柱でした。

3. 普遍的な愛と悲劇の物語が世界中に響いた

タイタニック号の沈没という史実に、身分差を超えた恋愛ドラマを織り込んだ構成が見事でした。

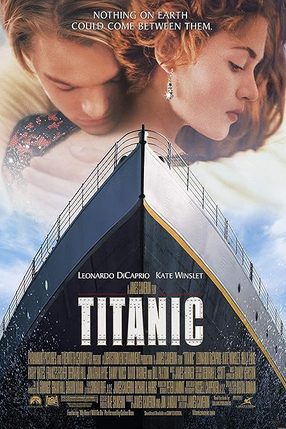

レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットの化学反応は、若者から大人まで幅広い層の共感を呼びました。

「一度しかない命、どう生きるか」という問いを、観る者に突きつけたからこそ、多くの人が心を動かされたのだと思います。

4. 主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」の影響力

セリーヌ・ディオンが歌うこの曲は、歌曲賞を受賞し、映画の代名詞とも言える存在に。

ラストシーンで流れる旋律とローズの記憶が重なり合う瞬間、涙が溢れた人も多いはず。

この楽曲がなければ、感動の余韻はここまで深くなかったのではないでしょうか。

5. 製作・美術・音響の総合的な完成度の高さ

衣装や美術、録音、編集……すべての部門が一級品。

船上の社交界の華やかさや、沈没時の混乱と緊張を極限までリアルに描き切った表現力には、今観ても息を呑みます。

まさに“完成度”という名の芸術──それが『タイタニック』だったと私は思います。

惜しくも逃した演技部門、それでも作品全体が評価された理由

『タイタニック』は、第70回アカデミー賞で11部門を制覇しながら、主演・助演の演技部門では受賞を逃しました。

しかし、それは「演技が劣っていた」からではなく、むしろ“作品としての総合力”が群を抜いていたからに他なりません。

今回は、俳優たちが受賞に至らなかった理由と、それでも評価され続けた背景を考察します。

主演俳優・女優賞を逃した背景とは?

この年、主演男優賞はジャック・ニコルソン(『恋愛小説家』)、主演女優賞はヘレン・ハント(同作)が受賞しました。

彼らの演技は、心理描写に重きを置いた、より“地に足のついた表現”が高く評価された傾向にありました。

一方、『タイタニック』は壮大なスケールの中に登場人物を置いていたため、演技個人よりも演出と映像、構成による感情の流れが中心となっていたのです。

アンサンブルとしての完成度とその評価

実際、ケイト・ウィンスレットもレオナルド・ディカプリオも、それぞれの役に全力で向き合っていました。

ふたりの化学反応によって生まれたラブストーリーの切なさは、今なお語り継がれています。

演技賞は逃しても、心に残る“名演”だった──それが、観客の多くが感じた正直な印象ではないでしょうか。

“作品全体”に宿った感情と芸術性

アカデミー賞において、すべての部門が“その年の最高峰”であることはまれです。

しかし『タイタニック』は、作品・監督・撮影・編集・音楽・美術などの融合が、ひとつの情熱の塊として評価された点で、突出していました。

演技だけではない、映画そのものに魂が宿る──それが『タイタニック』という作品の“真の力”なのだと、私は思います。

『タイタニック』がアカデミー賞史に残したインパクト

第70回アカデミー賞──それは『タイタニック』が映画史に名を刻んだ瞬間でした。

単なる“受賞ラッシュ”では片づけられない、アカデミー賞そのものの空気を変えた出来事だったのです。

ここでは、その圧倒的な存在感が、アカデミー賞という舞台に与えた影響を掘り下げてみます。

視聴率歴代最高の授賞式となった理由

1998年3月23日、アメリカ中がテレビに釘付けとなった第70回アカデミー賞。

視聴者数は約5,725万人、ニールセン視聴率は35.32%を記録し、これは現在でも“歴代最高”に数えられています。

多くの人々が『タイタニック』の受賞の瞬間を共有したという事実が、この作品の社会現象ぶりを象徴しています。

以後のアカデミー賞に与えた影響とは

『タイタニック』の成功によって、アカデミー賞が“芸術性と商業性の両立”を意識し始めたことは否定できません。

これ以降、ハリウッド大作が「ただのブロックバスター」ではなく、アカデミーの舞台でも主役になれるという流れが生まれました。

アートと興行、両方を極めた映画こそが“次世代の名作”──それを示したのが『タイタニック』だったのです。

アカデミーの“記憶”として語り継がれる存在

授賞式では、過去の作品賞受賞作70本を振り返る特別映像が流れました。

その中で、ラストに紹介されたのが『タイタニック』だったという演出は、この映画が“新たな金字塔”と位置づけられた証拠だと感じました。

まさに、70回という節目を飾るにふさわしい作品──それが『タイタニック』だったのです。

『タイタニック』とアカデミー賞70回の象徴的な関係

第70回というアニバーサリーイヤーに、なぜ『タイタニック』がここまで大きな存在感を放ったのか。

それは単なる偶然ではなく、映画史とアカデミー賞の両方にとって“節目”だったからです。

この見出しでは、『タイタニック』が「70回」という数字とどのように響き合い、象徴的な意味を持ったのかを見ていきます。

節目の年に相応しい作品としての位置づけ

アカデミー賞が始まったのは1929年。

そこからちょうど70回目という節目の年に選ばれたのが、“20世紀最大の海難事故”を描いた『タイタニック』だったというのは、非常に象徴的です。

古き時代の記憶と、最先端技術の融合──まさに、過去と未来の橋渡しとしての役割を果たしていました。

過去の作品賞との比較と評価

アカデミー賞の歴史を振り返ると、『風と共に去りぬ』『ベン・ハー』『シンドラーのリスト』など、人間の尊厳や愛を深く描いた作品が名を連ねています。

『タイタニック』もその系譜に並ぶ作品として認識され、映像・音楽・演出・ストーリーのすべてで“永遠の価値”を持つ映画と評価されました。

これは偶発的なヒットではなく、映画芸術の本質に真っ向から向き合った結果だと思います。

“70回”を境に変化したアカデミー賞の基準

『タイタニック』以降、アカデミー賞の選考基準にも微細な変化があったと感じます。

壮大なスケールを持ちながらも、心を震わせる感動を与える作品が、より高く評価されるようになりました。

つまり、『タイタニック』はアカデミー賞の“新たな指針”となったとも言えるのです。

なぜ『タイタニック』は「第70回アカデミー賞」を総なめにできたのか?のまとめ

『タイタニック』がアカデミー賞で記録的な11冠を達成したのは、単なる“幸運”ではありませんでした。

そこには、時代の空気を読み解き、心を動かし、そして技術と芸術を両立させた力がありました。

最後に、その栄光の裏にあった5つの真実を振り返ります。

5つの真実が証明する、“永遠の名作”としての理由

- 視覚効果とリアリズムの革新──映画技術の到達点を示した

- ジェームズ・キャメロン監督の妥協なき演出──情熱が映像に宿った

- 普遍的な愛と喪失の物語──国や文化を超えて共鳴した

- 主題歌の力──感動を永遠の記憶に変えた音楽

- 総合的な映画芸術としての完成度──すべてがひとつになった奇跡

これらの要素が相乗効果を生み、“アカデミー賞の象徴”とすら言える作品が誕生したのです。

次世代に語り継がれる映画作品としての価値

公開から四半世紀以上が経っても、『タイタニック』は今もなお新しい観客の心をつかみ続けています。

技術が進化しても、愛と犠牲の物語に共鳴する人間の本質は変わらない──その普遍性が、この作品を“永遠”へと押し上げているのだと思います。

私にとって『タイタニック』は、単なる映画ではありません。

人生を揺さぶる“体験”そのものだったのです。

- 『タイタニック』は第70回アカデミー賞で11冠を獲得

- 視覚効果や音響など技術面の完成度が圧倒的

- 演出と物語が世界中の心を動かした

- 主演賞は逃すも“作品力”で圧倒

- 視聴率歴代最高の授賞式となり社会現象に

- アカデミー賞の評価基準を塗り替えた転換点

- 第70回という節目にふさわしい象徴的作品

- 愛と悲劇の物語が時代を超えて共鳴