1970年に公開された戦争映画『パットン大戦車軍団』。その迫力ある戦闘描写と重厚な人物描写によって、映画史に燦然と名を刻んだ本作は、第43回アカデミー賞で7冠を達成する快挙を成し遂げました。

本記事では、主人公ジョージ・S・パットン将軍を演じたジョージ・C・スコットの圧巻の演技から、映画に込められた哲学、そしてその舞台裏まで──『パットン大戦車軍団』という作品が今なお語り継がれる理由を徹底的に掘り下げていきます。

- 映画『パットン大戦車軍団』の見どころと時代背景

- ジョージ・C・スコットの演技とパットン将軍の人物像

- アカデミー賞7冠の理由と今なお響くそのメッセージ

『パットン大戦車軍団』とは?作品の概要と歴史的背景

『パットン大戦車軍団』という作品に、私は学生時代のある夜、偶然出会いました。

タイトルから“戦車戦が繰り広げられる派手な戦争映画”を想像していた私の期待は、良い意味で裏切られることになります。

この作品は、単なる戦闘のスペクタクルを描く映画ではなく、ある一人の軍人──ジョージ・S・パットン将軍という破天荒なカリスマの生涯を通じて、「戦う」とは何か、「勝利」とは何かを問いかけてくる作品だったのです。

舞台は第二次世界大戦。

パットン将軍は、アフリカ戦線からヨーロッパ戦線に至るまで、その戦略眼と指導力で数々の戦功をあげました。

ですがその一方で、粗暴な言動や権威に対する挑戦的な態度で、しばしば問題視される人物でもありました。

映画は、そんな彼の光と影をリアルに描いています。

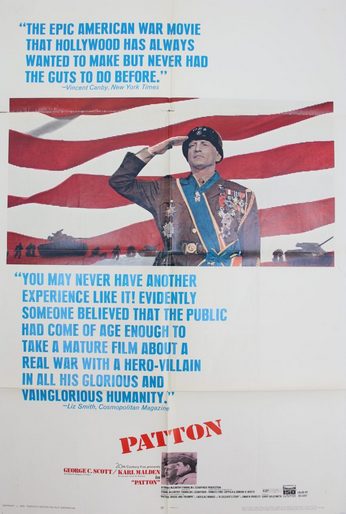

特に冒頭の演説シーン──巨大な星条旗を背に、パットンが檄を飛ばすあのシーンには、私自身、思わず背筋が伸びるような緊張感を覚えました。

「この映画は、単なる英雄譚ではない」と、観た直後にノートに書き留めたほど、強く印象に残ったのを今でも覚えています。

一部の描写については、たしかに賛否あるようです。

戦車の機種が時代と合っていないとか、敵軍の戦車にまでパットン型が登場するといった指摘もあり、細部のリアリティよりも演出を優先した部分があるのは否めません。

でも私は、それもまたこの作品の一つの“覚悟”だったのだと思います。

戦争映画としての迫力、人物ドラマとしての奥行き、その両面があるからこそ、『パットン大戦車軍団』は時代を超えて語り継がれるのだと感じています。

では次に、その物語を支えた俳優──ジョージ・C・スコットの演技と、彼が体現したパットン像について見ていきましょう。

ジョージ・C・スコットの演技とキャラクター像

映画『パットン大戦車軍団』を観て、真っ先に私の胸を打ったのは、やはりジョージ・C・スコットの存在感でした。

スクリーンの中にいるのは、役者ではなく、まさに“パットン将軍そのもの”。

その荒々しさと知性、傲慢さと孤独──人間の矛盾を抱えたまま戦場に立つ男の姿が、息遣いまで感じられるほどリアルだったのです。

冒頭の演説シーンは、映画史に残る名場面のひとつでしょう。

星条旗を背にしたあの瞬間、観客は否応なしに彼の“言葉の重さ”に引き込まれます。

それは演技ではなく「宣言」だった──そう感じたのは私だけではないはずです。

スコットはこの役でアカデミー主演男優賞に選ばれましたが、受賞を自ら辞退しました。

「芸術に優劣をつけるべきではない」と語ったその態度には、どこかパットン将軍の不器用な正義感が重なります。

この決断を知った時、私は鳥肌が立つような感覚を覚えました。

劇中のパットンは、まさに“時代に逆行する男”として描かれます。

部下に手を上げてしまうことも、講演で物議を醸す発言をしてしまうことも、現代では到底許されない行為ですが、それでも彼には“信念”があった。

そして、その信念をスコットは、台詞よりも沈黙や仕草で雄弁に語っていたように思います。

私はこの映画を観るたびに、スコットという俳優の“覚悟”を感じます。

あの演技には、自分を役に捧げたというレベルを超えて、「人間パットン」を生きた痕跡すら刻まれているように思えるのです。

まさに、俳優という枠を超えて「魂がそこにいた」と言いたくなる──そんな稀有な体験でした。

次の章では、そんな彼の演技を支えたスタッフたちと、この映画がアカデミー賞で7冠を達成した理由について掘り下げていきます。

アカデミー賞7部門受賞の理由を徹底分析

『パットン大戦車軍団』が第43回アカデミー賞で作品賞を含む7部門を受賞したという事実。

この情報を初めて知った時、正直なところ「なぜそこまで評価されたのか」と思ったのが、私の本音でした。

でも改めて観直し、背景を掘り下げてみた時、作品の“格”のようなものが見えてきた気がしたんです。

まず、特筆すべきは演出と脚本のバランスの妙です。

監督フランクリン・J・シャフナーは、時代を描くリアリズムと心理描写のドラマ性を両立させる演出に長けていました。

とりわけ、3時間という長尺を感じさせない構成は見事で、場面の緩急やカメラワークには時代を超えても色あせない知的な緊張感があります。

そして脚本──これを書いたのが、のちに『ゴッドファーザー』や『地獄の黙示録』で知られるフランシス・フォード・コッポラだったことは、やはり驚きでした。

コッポラの描くパットン像は、ただの“偉人伝”ではありません。

戦争を愛してしまった孤高のロマンチストとして、英雄であると同時に「時代にそぐわない男」として描かれています。

印象的だったのは、彼が古代カルタゴの戦いについて語るシーン。

「2000年前の戦場に、私はいた」──このセリフに私は鳥肌が立ちました。

パットンは自分を輪廻転生の戦士だと信じ、戦場に自らの存在理由を見出していたのです。

それは、悲劇的であると同時に、現代では失われた“戦うことへの美学”のようにも感じられました。

こうした複雑な人物像を、映像・音楽・編集の力でさらに深めていたのも印象的です。

ジェリー・ゴールドスミスによるスコアは、重厚で威厳に満ちていて、特に冒頭の演説シーンでは画と音が完璧に調和していました。

アカデミー賞での評価は、まさにこうした総合芸術としての完成度を見てのことだったのでしょう。

個人的に特に心に残ったのは、パットンが戦場で破壊と死を目にしながら「素晴らしい眺めだ」と呟く場面。

残酷で矛盾した言葉なのに、そこには彼の“信仰”のような美意識が滲んでいて、私は言葉を失いました。

そして、そんな彼を突き放すのではなく、丁寧に理解しようとしたこの映画の姿勢に、静かな感動を覚えました。

こうしてみると、受賞した7部門(作品賞・監督賞・主演男優賞・脚本賞・録音賞・編集賞・美術賞)は、すべてが作品そのものの完成度に結びついていたことがよく分かります。

決して話題性やパフォーマンスだけではなく、「映画が伝えたかったこと」が評価された──それがこの受賞の本質だったのだと、私は思います。

次は、そんな『パットン大戦車軍団』が、なぜ今の私たちにとっても価値ある作品なのかをお話ししていきます。

アカデミー賞7部門受賞の理由を徹底分析

『パットン大戦車軍団』が第43回アカデミー賞で作品賞を含む7部門を受賞したという事実。

この情報を初めて知ったとき、正直に言えば「そこまでの名作だったかな?」と疑問を抱いたのが私の最初の印象でした。

ですが改めて観直してみると、この作品が持つ凄みや重厚さは、表面的な戦争映画とは一線を画すものであることが、静かに伝わってきました。

特に心を奪われたのは、その人物描写の深さと、精神的ドラマとしての構成力です。

フランクリン・J・シャフナー監督の演出は、戦場のスケールと主人公の内面を巧みに交差させ、観る者に「この人間は英雄なのか、それとも狂人なのか?」という問いを投げかけてきます。

そして、その揺らぎを最後まで曖昧にしたまま終わるのが、この映画の一番の魅力なのかもしれません。

また、脚本を手がけたのは若き日のフランシス・フォード・コッポラ。

後に『ゴッドファーザー』で映画史に名を刻む彼が、既にここで「英雄とは何か」という哲学的テーマを内包した台詞と構成で、作品に思想的な深みを与えています。

その片鱗は、パットンが戦場跡で「ワシは2000年前もここにいた」と呟くシーンに現れていました。

戦場を舞台にしているけれど、これは戦争映画ではなく“信念の物語”なんだと、私は深く納得させられました。

加えて、音楽や編集、美術など技術面の完成度も高く、どの場面を切り取っても静かな緊張感と重厚さが漂っていました。

こうした“作品としての総合力”が高く評価され、受賞につながったのは間違いないでしょう。

しかし、この年のアカデミー賞には他にも強力なライバル作品が並んでいたことを忘れてはいけません。

たとえば、パニック映画の元祖ともいわれる『大空港』、

社会現象にもなった『ある愛の詩』、

そしてカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『M★A★S★H マッシュ』

といった名作が顔をそろえていました。

そうした中で、本作が他の作品を圧倒して作品賞を受賞したというのは、単に演出や演技が優れていたというだけでなく、映画としての思想性と、アメリカ社会における“英雄像”の再定義が当時の人々に強く響いたからではないか──そんなふうに私は感じています。

つまり、アカデミー賞の7冠は「戦争映画」としての評価ではなく、ひとりの人間の信念と孤独を描ききった“現代の神話”として認められた勲章だったのです。

次の章では、そうした背景を踏まえた上で、今この作品を観る意味について、私なりの視点で語らせてください。

今こそ観るべき『パットン大戦車軍団』のメッセージ

映画『パットン大戦車軍団』を観終わった後、私の胸には言葉にならない静かな余韻が残りました。

それは、ただ戦争を描いた映画を見たというより、“ある時代の精神”に触れたという感覚に近かったかもしれません。

この作品が今もなお語り継がれているのは、やはりそこに現代にも通じるメッセージがあるからだと思うのです。

パットン将軍は、戦場でこそ力を発揮する“戦うために生まれた男”でした。

でも、現代の価値観から見れば、彼の言動は時代錯誤で、時に危険ですらあります。

「こんな人間がリーダーであって良いのか?」と感じる瞬間も、正直ありました。

それでも、彼が本気で信じていたもの──それは「戦場にこそ真の自己がある」という思想だったように思います。

彼は輪廻転生を信じ、自分は2000年前の戦場にもいたと語り、勝つこと、戦うことを人生の意味としていました。

この徹底した信念に、私は“怖さ”と同時に“美しさ”すら感じました。

現代社会は、あらゆることが“バランス”や“配慮”によって形作られています。

そこに一筋縄ではいかない、不器用で激しく、でもまっすぐな人物が現れると、私たちは戸惑いながらも、どこかで惹かれてしまうのかもしれません。

それは、今の時代が“信念”というものに少し飢えているからかもしれない──私はそう思うのです。

そしてこの映画は、そうした矛盾した感情をすべて受け止める懐の深さがあります。

戦争の悲惨さや人間の業、時代にそぐわない情熱、それでも「生きた証を刻もうとする姿」──そうしたものに静かに光を当てています。

だからこそ、“今この時代に観るべき一本”として、私はこの作品を強くおすすめしたいのです。

最後にひとつだけ。

パットンは死の間際まで「もっと戦いたい」と思っていたかもしれません。

でも彼は、戦場ではなく、自動車事故で命を終えました。

この結末こそが、“時代から取り残されたロマンチストの哀しみ”を、私たちに静かに伝えているような気がするのです。

では最後に、この映画が伝えたもの、パットン将軍という人物が遺したものを、もう一度振り返ってみたいと思います。

まとめ|“戦う男”が語ったもの、それは「勝利」ではなく「信念」だった

『パットン大戦車軍団』という映画は、ただの戦争映画ではありませんでした。

それは、戦場を通して描かれる、一人の人間の「信念」の物語だったのだと、私は確信しています。

パットン将軍という人物は、英雄として語られるにはあまりにも生々しく、未完成で、時代とぶつかり続けた存在でした。

彼は戦争を愛し、勝利を欲した──でもその奥には、もっと純粋な想いがあったのではないかと思うのです。

それは、自分の生きる意味を必死に探し、貫こうとした姿でした。

それがたまたま「戦場」という場所だっただけで、彼の内面は、どこかとても人間的で、どこかで私たちの中にもある“理想と現実の狭間”にいるような気がしたのです。

ジョージ・C・スコットの演技は、そんなパットンの葛藤や誇り、そして孤独を、圧倒的な力で私たちに届けてくれました。

それは演じるというより、「生きた」と言いたくなるほどのもの。

だからこそ、アカデミー賞主演男優賞を辞退したという行為すら、映画の延長線にあるように思えるのです。

この映画が残してくれたもの。

それは「勝てばいい」という単純な成功哲学ではなく、“信じた道を貫くことの尊さ”、そしてその先に待つ代償の重さだったのだと私は受け取りました。

時代が変わっても、人間が抱える矛盾や葛藤は変わらない。

だからこそ、パットン将軍という生き様は、今を生きる私たちにも静かに語りかけてきます。

「お前は、何を信じて立ち続けるのか?」と──。

- 戦争映画の枠を超えた人物ドラマ

- ジョージ・C・スコットが体現したパットン像

- アカデミー賞7冠を支えた作品の完成度

- 時代に取り残された英雄の苦悩と信念

- 現代にも通じる「信じて生きること」の価値